Перед нами совсем не торжественное фото. Люди куда-то спешат, их попросили остановиться на секунду и «щелкнули». Даже если сказать, что это – участники конференции по физике элементарных частиц, торжественности вряд ли добавится. Сколько этих конференций?! Больше, чем самих элементарных частиц.

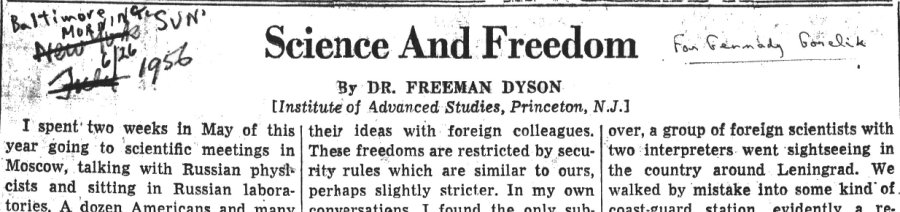

Но та конференция была особой – первая международная конференция по физике в СССР после долгого двадцатилетнего перерыва. Москва, май 1956 года. На фото (слева направо) Игорь Тамм, Фримен Дайсон, Рудольф Пайерлс и Виталий Гинзбург. Тамм и Пайерлс прекрасно помнили, что было двадцать лет назад: оба участвовали в международных конференциях и в Европе, и в России, оба жили единой мировой физикой. А Гинзбург и Дайсон вошли в науку в то самое разделенное двадцатилетие, которое вместило в себя дружбу Гитлера и Сталина, затем мировую войну и наконец – войну холодную.

Послесталинская оттепель превратилась в настоящую весну в феврале 1956 года, когда на 20-м съезде партии Хрущев развенчал Сталина и произнес запрещенные прежде слова о неизбежности мирного сосуществования. Неизбежность странного мира заложили физики, создавшие термоядерное оружие по обе стороны железного занавеса и, тем самым, сделавшие мировую войну формой мирового самоубийства. Не удивительно, что физики лидировали и в мирном наступлении. Эйнштейн в 1947-м году и Бор в 1950-м направили открытые письма в ООН. В марте 1954 года главный советский ядерщик Игорь Курчатов – в закрытом письме руководству страны -- представил доводы, что вполне реальна «угроза прекращения всей жизни на Земле». Затем , пользуясь своим личным положением в общественных целях, Курчатов рассекретил обширные области ядерной физики и в апреле 1956 года сделал в Англии сенсационный доклад на темы, все еще засекреченные на Западе. А 15 мая в Москве началась та самая конференция, участники которой попали на фото.

Удивление от такого темпа истории не заметно на этом фото, но запечатлелось в научном фольклоре. Вот как его недавно вспомнил в своем интервью соучастник фотографии Виталий Гинзбург:

«Когда

в Россию в 1956 году, впервые после железного занавеса, приехала группа

первоклассных физиков, они были поражены, с каким энтузиазмом на них

набросились

наши ученые. И известный американский физик Фримен Дайсон написал

статью, где

задавался вопросом: чем объяснить энтузиазм этих людей? И ответил: у

них больше

ничего нет! »

То есть все

остальные формы советской жизни, за исключением науки,

настолько зажаты и, стало быть, не интересны, что они – советские

физики -- все

душевные силы концентрировали на своей науке. И, соответственно,

добивались

внушительных результатов.

Ура-патриоту

это

легко доказать нашей же фотографией: в историю физики вписаны и Дайсон

и

Пайерлс, но их российские соучастники отмечены к тому же еще и

нобелевскими

премиями.

Как известно, физики шутят, и обычно в их шутках -- изрядная доля правды. Чтобы проверить, какова эта доля, я разыскал ту самую статью Дайсона. И понял, что время потратил не зря: упомянутого «юморного» объяснения там не было, но зато было серьезное и честное свидетельство. Фольклор – дело тонкое. Быть может, шуточное объяснение придумал кто-то из советских физиков, приписав его американцу для безопасности или для пущей важности.

Статья

Дайсона, опубликованная в газете «Балтимор Сан» спустя месяц после

возвращения

из Москвы, названа «Наука и свобода» и начинается с признания, что

западные

физики были поражены энтузиазмом, компетентностью и результатами

советских

ученых. И тут же Дайсон взялся за вопрос, поставленный редактором

газеты:

«Люди науки обычно говорят, что для здорового научного климата необходима свобода. А теперь мы узнаем, что российская наука, поставленная в условия гораздо более ограничительные, чем наши, процветает, и что российских ученых отличает моральный подъем и в науке и в личной жизни. Как это может быть?»

Вот как отвечал на этот вопрос в 1956 году американский физик-теоретик (в вольном переводе). Начал он с уточнения наблюдательных данных:

«Российская физика изумила нас не тем, что она так уж хороша сама по себе, а тем, что она улучшилась столь значительно и быстро. До войны они импортировали почти любое научное оборудование сложнее отвертки. А сейчас сами делают оборудование не хуже чем, чем в других странах. Результаты, достигнутые на этом оборудовании, однако, не столь впечатляют. Из шести первоклассных революционных экспериментов, сделанных после войны в физике, -- по одному сделаны в Италии и Англии и четыре -- в США. В СССР пока – ни одного. В 1949 году в СССР построили ускоритель, который в течение нескольких лет был лучшим в мире. Однако физики с интересными идеями новых экспериментов не имели к нему доступа, и все основные эксперименты по изучению мезонов проделаны в Америке. Хорошая экспериментальная работа в России началась после того, как -- вскоре после смерти Сталина -- произошли внезапные большие перемены во всей научной атмосфере. Физики стали возвращаться из военных проектов в чистую науку. У них появились профессиональные свободы работать над проблемой по своему выбору, публиковать полученные результаты и обсуждать свои идеи с иностранными коллегами. Ограничения на эти свободы, связанные с секретностью, в общем похожи на наши. Новая свобода пьянит российских ученых, они полны оптимизма и уверенности в будущем. »

Своим наблюдениям Дайсон дал такое теоретическое объяснение:

«Ясно, что Советское правительство сейчас понимает тот факт, который Американское правительство знало всегда, – что научный прогресс требует научной свободы. Ясно также, что Советское правительство тратит огромные деньги на чистую науку и всерьез собирается сделать Москву научной столицей мира. Они поняли, что мощь американской науки опирается на то, что Америка свободно и открытое притягивает людей и идеи со всего мира. И они намерены переиграть нас в этой нашей собственной игре. Радужные перспективы советской науки гарантируются общественным пониманием ее важности.»

Последнее обстоятельство Дайсон проиллюстрировал таким эпизодом:

«После окончания московской конференции группа иностранных ученых отправилась на экскурсию в Ленинград, и там мы по ошибке забрели на заставу морских пограничников. Тут же появился моряк с криком «Nelzya!». Когда я сказал на ломаном русском языке, что мы иностранные физики, он воскликнул: «О, я знаю, кто вы! Вы приехали на конференцию в Москву, и вы все знаете о пи-мезонах и мю-мезонах». И вытащил из кармана мятую газету «Правда», в которой была заметка о нашей конференции. Мы тепло побеседовали, а на прощанье он пригласил: «Почему бы вам не приезжать к нам почаще? Обязательно скажите это людям в ваших странах, вашим женам и детям».

Что можно сказать сейчас об этих давних российских впечатлениях дружелюбного американца, учившего русский язык, чтобы лучше понять Россию? И что можно сказать о науке и свободе на основе того, что стало известно за прошедшие тех пор полвека?

Прежде всего отделим наблюдения от предположений. Слово «наука» здесь, конечно, должно пониматься как «физика». Ведь в биологии в 1956 году (и долгие годы потом) продолжал царить Лысенко, возведенный на трон Сталиным. Уже поэтому можно усомниться, так ли уж хорошо Советское правительство понимало, что нужно для научного прогресса. С другой стороны, вряд ли Дайсон мог ошибиться в масштабе «огромных денег», которые это правительство тратило на чистую науку. Значит, правительство, даже не разбираясь в общем научном прогрессе, откуда-то узнало, что на физику средств жалеть не следует. Не трудно догадаться, откуда шло такое точное знание. Исходно -- от физиков Лос Аламоса, результаты которых грибообразно и убедительно проявились в Хиросиме. А затем и от аналогичных отечественных результатов. Особенно важным был термоядерный результат, громогласно проверенный в августе 1953 года. Ведь первую советскую водородную бомбу изобрели без помощи разведданных (за что главный изобретатель Андрей Сахаров получил заочный поцелуй тогдашнего главы государства Маленкова). Так что «внезапные большие перемены» в положении советской физики фактически стали результатом двух событий -- смерти Сталина и рождения водородной бомбы.

Трогательную историю пограничника, знающего слово «пи-мезон», тоже нелегко принять в качестве доказательства «общественного понимания» важности науки. Вот если бы пограничник вынул из кармана журнал «Знание-сила», это еще куда ни шло. А мятая газета «Правда» со словом «пи-мезон» на своих страницах может сказать лишь о том, что правительство считало физику важным делом. Тем, кто не застал время оно, пожалуй, уже нужно напомнить, что все другие газеты страны дружно брали пример с правительственной правды. А читателям газеты – простым советским людям -- не обязательно было понимать важность физики, достаточно было просто знать, что правительство так считает. Ведь за несколько лет до того та же «Правда» с той же убедительностью сообщила гражданам страны, что генетика – это прислужница фашизма и империализма. И простые советские люди, включая, вероятно, и нашего пограничника, приняли это к сведению.

Зря профессор Дайсон завидовал, что американские пограничники вряд ли знали слово «пи-мезон». Зато если не это слово, то важность науки понимали многие американские конгрессмены и сенаторы -- иначе бы они не утвердили, пусть и после упорного обсуждения, бюджет на строительство разных ускорителей и замедлителей.

Советскому правительству, а точнее -- советскому правителю, в этом отношении было проще. Не нужны обсуждения в парламенте: правитель сказал -- Верховный Совет СССР сразу же одобрил. Поэтому гораздо легче было провести «внезапные большие перемены». Но это преимущество сталинизма имело свою оборотную сторону. Мощная вертикаль власти подавляет горизонтальные движения, и отсюда неэффективность лучшего в мире советского ускорителя, о чем написал Дайсон. К ускорителю не подпускали «посторонних» физиков из других институтов. А ведь еще до научного социализма говорили , что одна голова – хорошо, а две – лучше…

Внезапно-большая перемена в советской физике, которую наблюдал Дайсон, была не первой. Предыдущая – после-хиросимская – прошла без зарубежных свидетелей. И то была прежде всего перемена в отношении Сталина к науке.

Слова «наука» и «научный» всегда были в почете в стране «научного социализма», но после того, как в 1929 году Сталин собрал в своих руках все государственные вожжи, в гораздо большем почете оказалась техника. «Техника решает всё!», сказал он, как отрезал. И вот как руководящая сталинская линия проявилась в журнале «Успехи Физических Наук» в 1931 году. В передовой статье «Физику на службу социалистическому строительству» физикам напомнили слова вождя:

«Мы решили ряд труднейших задач. Мы взяли власть. Мы повернули середняка на путь социализма. Самое важное с точки зрения строительства мы уже сделали. Нам осталось немного: изучить технику и овладеть наукой.»

Обратите внимание на последовательность. Тогдашние газеты обратили -- в ходу было клише «техника и наука» вместо нынешнего «наука и техника». Можно понять: для человека, знающего о науке на газетном уровне, техника гораздо более осязаема, чем наука.

Сталинский взгляд на науку особенно ярко проявился в конце предвоенного десятилетия. Мало того, что в биологии он взял на себя решить, кто прав в научном споре – Николай Вавилов или Трофим Лысенко. Избрав себя в 1939 году в Академию наук, он вероятно поверил, что стал корифеем всех наук, и в 1940 году принял два знаменательных государственных решения в области физических наук. Во-первых, без внимания оставил предложение Академии Наук организовать работы по использованию атомной энергии (напомним, что аналогичная инициатива 1939 года в США привела к Манхэттенскому проекту). Маловероятно, что это «не-решение» прошло как-то мимо Сталина. И уж только Сталин в том же 1940 году мог принять отрицательное решение относительно кандидатов на самые первые Сталинские премии за научные достижения. Отделение физико-математических наук после обсуждений представило список из 8 работ – по степени их поддержки. А тов. Сталин вычеркнул две первые работы, в том числе открытие спонтанного деления урана и исследование распространения радиоволн вдоль земной поверхности, -- он лучше академиков знал, что важно, а что не очень.

Через пять лет, когда обнаружилось, что из одной области физики выросло ядерное оружие, а из другой – радиолокация, Сталин круто изменил свое отношение… нет, не к науке вообще, а к физике, -- раз из нее получилась столь передовая военная техника. Он не только сразу и значительно увеличил финансирование физики, он из тощего послевоенного бюджета согласился финансировать исследования космических лучей и радиоастрономии, -- кто их, физиков, знает, а вдруг из этого тоже вырастет какая-нибудь военная техника… И Сталинские премии стали присуждаться настолько щедрее, что награждали и неправильные работы. Дайсон говорил о шести важнейших экспериментах послевоенного времени, из которых на долю СССР ничего не досталось, но не упомянул одного громкого анти-открытия целой группы элементарных частиц, уже получивших название («варитроны»), но, увы, существовавших лишь в воображении. Изоляция от мировой науки хоть и заставляла учиться делать собственное оборудование, но мешала здоровой проверке научных результатов мировым научным сообществом.

Сомнительно, чтобы Сталин понимал, какую роль в достижениях советской физики сыграли до-сталинские двадцатые годы. Тогда страна худо-бедно держалась завещанного Лениным курса на поддержку науки и мирное сосуществование с частной собственностью, что способствовало контактам советских физиков с мировой наукой. Именно тогда, в частности, закладывался фундамент советской науки и научной популяризации (журнал «Знание-сила», напомним, родился в 1926 году). В той атмосфере сформировались Ландау, Капица, Тамм, Фок, Френкель, Харитон, с их диковинным сочетанием советского патриотизма и чувства принадлежности к мировой науке. Они общались и дружили с западными физиками, встречаясь с ними по обе стороны советской границы. Даже когда по воле Сталина контакты прервались, эти физики оставались живой частью мирового сообщества физиков и незримо соединяли своих учеников и сотрудников с этим сообществом. По крайней мере за двадцать лет эта связь не распалась.

Нет оснований думать, что Хрущев, разрешивший восстанавливать эту связь, понимал науку глубже Сталина. Но он не так крепко держался за вертикаль власти, и в том, что касается науки, готов был доверить часть власти самим научным лидерам, прежде всего, Курчатову. Это было совсем не мало. С научным кругозором и государственным мышлением, как у Курчатова, можно было значительно оздоровить физику. И не только физику – под крылом ядерной физики нашли укрытие гонимые биологи. Увы, ранняя смерть (в 57 лет, после непомерного груза сталинских лет) сорвала эту возможность.

Курчатов,

однако, успел оказать

поддержку Сахарову в самом начале его общественной деятельности, и

можно

думать, он разделил бы сахаровское понимание науки, которое тот изложил

в (устной)

лекции 1989 года, озаглавленной так же, как и давняя статья Дайсона, --

«Наука

и свобода». Сахаров видел три основные цели науки:

Во-первых, «наука как самоцель, отражение великого стремления человеческого разума к познанию. Это одна из тех областей человеческой деятельности, которая оправдывает само существование человека на земле.

Вторая цель науки - это ее практическое значение. Мы знаем, что именно в XX веке материальное производство стало основываться на науке гораздо в большей степени, чем когда бы то ни было. И в том, что мы производим, в нашем совокупном продукте значительную, может быть большую, часть составляют результаты науки. Это мы подразумеваем, когда говорим, что наука стала материальной производительной силой.

И, наконец, третья цель науки - некое единство, цементирующее человечество. Эти все три цели, все три особенности тесно переплетены между собой.

Наш обезьяноподобный предок, вероятно, был очень любопытным существом. Он отворачивал, поднимал камушки, которые лежали у него под ногами; он это делал по инстинкту любопытства, но то и дело находил под камушками червячков и жучков, служивших ему пищей. Из любопытства выросла фундаментальная наука. Она по-прежнему приносит нам плоды практические, часто неожиданные для нас.

Наука основывается на единых законах, единых понятиях, и в этом основа ее интернациональности. И хотя, как все живое, наука тоже противоречива в своих последствиях, но все-таки именно это объединяющее значение науки является главным.»

Подозреваю, что первая и третья цели вызвала бы резкое неприятие и у тех, кто когда-то ставил «физику на службу социалистическому строительству», и у тех, кто нынче стремится реформировать ее, чтобы заставить лучше служить строительству капитализма.

Физики шутят, что наука – это удовлетворение личного любопытства за счет общества, но при этом понимают, что и общество эксплуатирует их личное любопытство, получая прибыль в виде всех тех удобств, которые отличают нашу жизнь от жизни наших обезьяноподобных предков.

Науку не надо ставить на службу. Вторая – практическая, производственная -- цель ей присуща органически. Но наилучшим образом эта цель осуществляется лишь в совокупности с двумя другими. Наука – это большое дерево, у которого корни, ветви, листья совершенно необходимы, чтобы появлялись плоды.

А если нынешним государственным мужам – реформаторам науки не все понятно с корнями и листьями, то лучше бы им послушать Виталия Гинзбурга: «Мой совет властям: оставьте Академию наук в покое».

Это, как минимум. А как максимум, им бы поучиться у истории отечественной науки. Учиться, как надо делать, можно и у двадцатых годов и у Хрущева образца 1956 года. И как не надо делать, тоже можно поучиться у отечественной истории. А лучше учиться сразу у истории с географией, с тем чтобы российская наука стала органической здоровой частью науки мировой.