27 сентября 1989 года Андрей Сахаров

выступал перед собранием Французского Физического общества в Лионе.

Свою

лекцию он озаглавил «Наука и свобода».

Две родные для него стихии.

В науке он видел важнейшую часть цивилизации. И в науке он узнал настоящий вкус свободы – недоступной в других областях советской жизни. По складу своего характера и по складу судьбы Сахаров был человеком внутренне свободным. Быть может, поэтому он так остро воспринимал несвободу другого и поэтому защите прав “другого” отдал не меньшую часть своей жизни, чем посвятил науке.

Во Францию он приехал из страны, которая у мира на глазах расставалась со своей несвободой. Расставалась, преодолевая сопротивление “верхов” и инерцию “низов”. Сахаров сполна получил и от тех и от других, став весной 1989 года официальным политиком – народным депутатом: во время его выступлений на него шикали из президиума Съезда народных депутатов и “захлопывали” из зала.

Поэтому в аудитории Лионского университета он чувствовал себя особенно свободно, -- вокруг были его коллеги, объединенные родной наукой прочнее, чем порой объединяет родной язык или родина. Текста лекции он не написал. Свободно говорил, что думал -- размышлял вслух. Его свободе помогало, пожалуй, даже то, что переводчица прерывала его, переводя по несколько фраз. Ведь говорил он всегда медленно, а в вынужденных паузах, под звуки голоса переводчицы, мог продумать следующую фразу.

Это выступление, записанное на магнитофон, -- вероятно, одно из самых свободных выражений мыслей Сахарова. И оно - по воле судьбы - оказалось одним из последних его выступлений, -- жить ему оставалось меньше трех месяцев.

Но в Лионской лекции он подводил итог не собственной жизни, а веку, в котором его угораздило жить:

“Через десять с небольшим лет закончится двадцатый век, и мы должны попытаться как-то оценить, как мы его будем называть, что в нем наиболее характерно. ”

Век мировых войн? Век геноцида? Век невиданного в истории террора?

“Несколько недель тому назад я вместе с пятью тысячами своих соотечественников стоял у раскрытой могилы, в которой производилось перезахоронение жертв сталинского террора. Рядом стояли представители трех церквей, и они служили заупокойную молитву. Это были православные священники, священники иудейские и священники мусульманские.”

И все же Сахаров выбрал другую характеристику:

"ХХ век - это век науки, ее величайшего рывка вперед.”

Он обрисовал свое видение науки и трех ее важнейших проявлений, переплетенных между собой: стремление человеческого разума к познанию, самая мощная производительная сила в руках человечества и сила, объединяющая человечество.

Он размышлял вслух о физике XX века и неожиданно сделал такой мировоззренческий прогноз:

“Эйнштейн, и это не случайно, стал как бы воплощением духа и новой физики, и нового отношения физики к обществу. У Эйнштейна в его высказываниях, в его письмах очень часто встречается такая параллель: Бог - природа. Это отражение его мышления и мышления очень многих людей науки. В период Возрождения, в ХVIII, в ХIХ веках казалось, что религиозное мышление и научное мышление противопоставляются друг другу, как бы взаимно друг друга исключают. Это противопоставление было исторически оправданным, оно отражало определенный период развития общества. Но я думаю, что оно все-таки имеет какое-то глубокое синтетическое разрешение на следующем этапе развития человеческого сознания. Мое глубокое ощущение (даже не убеждение - слово “убеждение” тут, наверно, неправильно) - существование в природе какого-то внутреннего смысла, в природе в целом. Я говорю тут о вещах интимных, глубоких, но когда речь идет о подведении итогов и о том, что ты хочешь передать людям, то говорить об этом тоже необходимо.”

Синтез науки и религии?! Внутренний смысл природы в целом?! Что это может означать для физика XX века?

Для коллег Сахарова, знавших его многие годы, эти вопросы не имеют ответа. Одному из его коллег даже захотелось, чтобы и вопроса не было, - академик Виталий Гинзбург в статье об их общем с Сахаровым учителе написал в 1995 году:

"Сегодня, когда мы сталкиваемся с проявлением религиозности, а чаще псевдорелигиозности, уместно заметить, что Игорь Евгеньевич [Тамм] был убежденным и безоговорочным атеистом. То же относится ко всем известным мне его ученикам."

Попробуем с помощью самого Андрея

Сахарова

разобраться, что могли означать для него “интимные, глубокие вещи”,

примыкающие,

по

его ощущению, к науке и свободе.

“Моя мама была верующей. Она учила меня молиться перед сном («Отче наш...», «Богородице, Дево, радуйся...»), водила к исповеди и причастию. <> Верующими были и большинство других моих родных. С папиной стороны, как я очень хорошо помню, была глубоко верующей бабушка, брат отца Иван и его жена тетя Женя, мать моей двоюродной сестры Ирины – тетя Валя.”

Родители - Екатерина Алексеевна Софиано и Дмитрий Иванович Сахаров -- обвенчались 1 июля 1918 года. Старшая сестра матери - Анна Алексеевна, записала в дневнике:

"Нынче в два часа дня была Катина свадьба с Дмитрием Ивановичем Сахаровым. <> Чудная погода‚ яркое солнце‚ все в белом‚ пешком шли в церковь «Успенья на могильцах»‚ старый-старик священник на них ворчал все «Отодвиньте свечку» и совершенно затуркал Д[митрия] И[ванови]ча."

Муж Анны Алексеевны, Александр Борисович Гольденвейзер – известный музыкант, стал крестным отцом Андрея. К его рождению, на четвертом году советской власти, в доме Гольденвейзеров была вполне дореволюционная духовная обстановка:

"Ты спрашиваешь, висят ли у Ани [А.А. Гольденвейзер] образа. Да, дорогая, и к Рождеству она образ Владимирской Б[ожьей] М[атери] украсила очень красиво елками. Он у нее висит в столовой, где они сейчас и спят. На лето они перебираются в другую комнату, и там у них в углу над Аниной кроватью висят 6 или 7 образков из коих 2 большие: Симеона и Анны и Божьей матери, а какой не помню."

Догадывался ли ворчливый священник во время венчания, что раб божий Дмитрий смотрел на его священнодействия без священного трепета?

Внук потомственного священника, но сын либерального адвоката Дмитрий Иванович Сахаров получил образование на физико-математическом факультете Московского университета, сам преподавал физику и стал первым учителем физики для своего сына, -- до седьмого класса Андрей учился дома:

"Папа занимался со мной физикой и математикой, мы делали простейшие опыты, и он заставлял аккуратно их записывать и зарисовывать в тетрадку. <> Меня очень волновала возможность свести все разнообразие явлений природы к сравнительно простым законам взаимодействия атомов, описываемым математическими формулами. Я еще не вполне понимал, что такое дифференциальные уравнения, но что-то уже угадывал и испытывал восторг перед их всесилием. Возможно, из этого волнения и родилось стремление стать физиком. Конечно, мне безмерно повезло иметь такого учителя, как мой отец."

Ко времени особенно интенсивных занятий с отцом Андрей отнес важную перемену в своем мировоззрении:

“Мой папа, по-видимому, не был верующим, но я не помню, чтобы он говорил об этом. Лет в 13 я решил, что я неверующий – под воздействием общей атмосферы жизни и не без папиного воздействия, хотя и неявного. Я перестал молиться и в церкви бывал очень редко, уже как неверующий. Мама очень огорчалась, но не настаивала, я не помню никаких разговоров на эту тему.”

С ним остались воспоминания детства о контрастах религиозной жизни -- от чистой одухотворенности до косного лицемерия. Воспоминания конкретные, зримые: “какое-то особенно радостное и светлое настроение моих родных – бабушки, мамы – при возвращении из церкви после причастия” и “грязные лохмотья и мольбы профессиональных церковных нищих, какие-то полубезумные старухи, духота”. Он помнил, как в доме одного из друзей на Пасху раскрашивал яйца, живо помнил верующих высокообразованных родителей этого друга детства (отец -- профессор математики, а мать -- историк искусства).

Но мир науки, загадки и разгадки природы надолго затмили загадку существования религии, а быть может, и загадки никакой не осталось. Для поколения его товарищей по физике -- почти поголовно -- эта загадка была уже разгадана: “опиум для народа”, “вздох угнетенной твари” … - место для всего такого было только в прошлом.

Во всяком случае, в “Воспоминаниях”

Сахарова

не упоминаются никакие религиозные впечатления вплоть до 50-х годов.

Место – Объект, или КБ-11, или Арзамас-16, а когда-то в прошлом и в нашем будущем - Саров. Сахаров прибыл в этот исчезнувший с карты город, чтобы воплощать свою идею в первую советскую водородную бомбу. Время – 1950 год, разгар борьбы с “космополитизмом”. И здесь на Объекте он познакомился с одним странным космополитом, если следовать фольклору того времени: “чтоб не прослыть антисемитом, зови жида космополитом”. Вот как Сахаров рассказал об этом знакомстве:

"Была при теоротделе и математическая группа. Ее возглавлял Маттес Менделевич Агрест‚ инвалид Отечественной войны‚ очень деловой и своеобразный человек. У него была огромная семья‚ занимавшая целый коттедж‚ я несколько раз бывал у него. Отец М.М. был высокий картинный старик‚ напоминавший мне рембрандтовских евреев; он был глубоко верующим‚ как и М.М. <>. Вскоре Агресту пришлось уехать с объекта‚ якобы у него обнаружились какие-то родственники в Израиле; тогда всем нам (и мне) это казалось вполне уважительной причиной для увольнения; единственное‚ что я для него мог сделать‚ - это пустить его с семьей в мою пустовавшую квартиру‚ пока он не нашел себе нового места работы."

По-видимому, для Сахарова это было первое личное знакомство с верующим человеком, не принадлежащим к православию. Сахаров не раз приходил домой к Агрестам. И просто побеседовать, и помочь корчевать пни на их участке. Из чего именно Сахаров понял, что его собеседник - глубоко верующий, не известно. По свидетельству Агреста, на религиозные темы они с Сахаровым не говорили.

Знакомство их длилось меньше года. В январе 1951 года Агресту объявили, что ему в 24 часа надо покинуть Объект. Старшие коллеги И.Е.Тамм, Н.Н.Боголюбов и Д.А.Франк-Каменецкий пошли к начальству и добились смягчения приговора. 24 часа заменили на неделю. Но все равно положение было отчаянным. В семье Агреста восемь человек, младшему – несколько месяцев, старшему – отцу жены – за 70. Ехать некуда: ни дома, ни работы. И тут, в беспросветной мгле, “как ангел с неба, явился Андрей Дмитриевич… " и предложил семье Агреста пожить в его московской квартире, пока ситуация не прояснится.

В совершенно секретном Объекте обитали не только атомные секреты. Секретной была и причина изгнания Агреста. О том, что “якобы у него обнаружились какие-то родственники в Израиле” Агрест узнал только из “Воспоминаний” Сахарова. Сам он о таких родственниках не знал. А Сахаров не знал о более реальной причине изгнания, -- в конце 1950 года у Агреста родился сын, которому сделали обрезание.

На языке господствовавшей идеологии, это был вопиющий пережиток прошлого, вызов обществу. Вполне возможно, что стражи порядка на Объекте столь же строго отнеслись бы и к факту православного крещения, а не только к обрезанию.

Сахарову тогда, однако, хватило

простого

атеистичного гуманизма, чтобы прийти на помощь к человеку, даже если

считаешь,

что требования секретности оправдывают его удаление с секретного

Объекта.

В 50-е годы он получил все три свои геройские звезды – за три водородные бомбы, одна другой мощнее. Получил Сталинскую и Ленинскую премии – за то же самое. В тот период он “создавал иллюзорный мир себе в оправдание”, уверяя себя, что “советское государство – это прорыв в будущее, некий (хотя еще несовершенный) прообраз для всех стран".

В 60-е годы реальные события, прежде всего в области его второй профессии - разработчика стратегического оружия, заставили его увидеть злокачественную иллюзорность советского мира. Оставаясь обитателем военно-научного Олимпа, он направил творческую энергию в чистую науку и в результате – в 1966 и 1967-м годах - опубликовал две свои самые яркие физические идеи. При всем их различии, обе идеи говорили о связи физических явлений мега- и микро-масштабов – свойств Вселенной и свойств микрочастиц.

Вскоре после этого, в 1968 году – под воздействием конкретных тревожных событий в области стратегического равновесия и глухоты советских лидеров к предостережениям – Сахаров пришел к самой яркой своей гуманитарной идее. Она тоже связывала явления мега- и микро-масштабов в мире людей. Сахаров пришел к выводу, что единственной надежной основой международной безопасности может быть обеспечение прав человека: угрозу мега-масштаба – глобальную ракетно-ядерную войну – предотвратитьмогло уважение к правам самой малой части человечества – отдельного человека.

Эту идею он развил в “Размышлениях о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе”. В мае 1968 года выпустил свою работу в самиздат, а спустя несколько недель размышления отца советской водородной бомбы опубликовали на Западе.

Статья обитателя Объекта на страницах New York Times?! Это был не меньший вызов государственным устоям, чем обрезание младенца. Результат оказался сходным – закрытый Объект закрылся и для Сахарова.

Та же статья открыла миру ее автора и, вместе с тем, начала открывать для него реальную жизнь собственной страны. Он обнаружил своих сограждан, которые отстаивали права человека не из-за ядерно-ракетных обстоятельств, а просто потому, что считали такие права самоочевидными.

В 1970 году Сахаров и его новые товарищи образовали Комитет прав человека. Он мало чем мог помочь униженным и оскорбленным, мог лишь вникнуть в конкретные беды и сделать достоянием гласности конкретные нарушения международно признанных прав и свобод человека. Со многими проблемами прав человека Сахаров познакомился впервые. Свобода религии была одной из них.

Многое значило личное общение “с людьми чистыми, искренними и одухотворенными” -- православными, адвентистами, баптистами, католиками, мусульманами. Конкретные имена и судьбы, разные формы подавления духовной свободы человека. Подавление исходило от формально атеистического государства, а фактически от государственной религии “научного коммунизма”.

"[Я] понял всю трагическую остроту и одновременно сложность этих проблем, их массовость и человеческую глубину. Они заняли большое место в моей дальнейшей деятельности. Я подхожу к религиозной свободе как части общей свободы убеждений. Если бы я жил в клерикальном государстве, я, наверное, выступал бы в защиту атеизма и преследуемых иноверцев и еретиков!”

Говоря об отличии своего взгляда на роль религии в обществе от взгляда Солженицына, он сказал, что считает “религиозную веру чисто внутренним, интимным и свободным делом каждого, так же как и атеизм".

Отсюда, однако, не видно, как воспринимал Сахаров религиозную свободу – как только правовую, юридическую свободу, как элемент оптимального устройства общества – “каждый имеет право на собственные заблуждения”? Или, кроме того, как подлинно духовную свободу – возможность выбрать религию или атеизм независимо от объема знаний человека, мощи его интеллекта, обширности жизненного опыта?

Если так, то тогда он отличался от большинства своих коллег не меньше, чем от Солженицына. Ведь его коллеги-физики как правило считали, что с развитым научным мировосприятием совместим только атеизм.

И если так, то как же Сахаров реализовал свое право на религиозную свободу?

На досуге, предоставленном ему в горьковской ссылке, в начале 1980-х годов он дал такой ответ:

“Сейчас я не знаю, в глубине души, какова моя позиция на самом деле: я не верю ни в какие догматы, мне не нравятся официальные Церкви (особенно те, которые сильно сращены с государством или отличаются, главным образом, обрядовостью или фанатизмом и нетерпимостью). В то же время я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысляющего их начала, без источника духовной «теплоты», лежащего вне материи и ее законов. Вероятно, такое чувство можно назвать религиозным.”

Через два года после прекращения ссылки, в атмосфере нежданной гласности, накануне первых свободных выборов, на встрече с избирателями Сахаров получил прямой вопрос: «Верите ли Вы в Бога?».

От ответил так:

«Это вопрос очень интимный и личный. Я не являюсь формально верующим. Это для меня чуждо и неприемлемо. Я глубоко уважаю верующих, право людей верить, так же как и право быть атеистом. Это внутреннее дело людей, и люди находят моральные и душевные силы и в религии, а также и не будучи верующими. Что касается меня, то мне трудно охарактеризовать мою позицию вполне однозначно. Я все-таки считаю, что какой-то внутренний смысл во всем бытии, во всем, что существует, есть. Полная неосмысленность, отсутствие какой-то духовной теплоты в мире для меня также неприемлемо. То есть в какой-то мере это, наверное, религиозное чувство, но оно не выливается ни в какую религиозную систему, ни в веру в какие-либо догматы… Вот такая у меня довольно сложная и неопределенная позиция…».

Хотя сказал он больше, чем в Лионской лекции, ответ его, действительно, простым не назовешь.

В поисках большей определенности я

обратился

к той, кто последние восемнадцать лет жизни Сахарова была ему ближе

всех.

"Я – полная атеистка!”, - сказала Елена Георгиевна без гордости, но с полной ясностью. И с той же ясностью сказала, что и “Андрей не верил в бога".

Правда когда я процитировал слова Сахарова об осмысляющем источнике духовной теплоты, лежащем вне материи и ее законов, она признала, что проблема, пожалуй, есть. Признала в свойственной ей недвусмысленной форме:

"Какая я дура была! Я же печатала эти его слова! И не расстрясла его, -- что он, собственно, имел в виду?…”

Теперь “растрясти” можно только его дневник. Андрей Дмитриевич начал его вести с 1977 года – сначала очень краткими сухими записями, но постепенно входя во вкус. Несколько страниц дневника, написанных в апреле 1978 года, коснулись проблемы, которая меня занимала.

Автора дневника тогда, однако, занимало не только эта проблема, по соседству с “теологией” -- самые разные жизненные впечатления: от физики, от встреч и разговоров, от прочитанного.

К тому времени правозащитное движение было почти разгромлено. В лагерях, в ссылке и под следствием оказались многие товарищи “по безнадежному делу”. Главным адвокатом правозащитников была Софья Васильевна Каллистратова, и 26 апреля Сахаровы проводят вечер у нее:

“После С[офьи] В[асильевны] мы с Люсей [Е.Г. Боннэр] возвращались домой пешком. И несмотря на весь ужас нашей жизни – это было радостью свободы, близости.”

27 апреля он читает рукопись Лидии Корнеевны Чуковской – о том, как ее исключали из Союза писателей. Последней каплей, переполнившей чашу терпения властей, стала статья Л. К. Чуковской “Гнев народа” в защиту Сахарова и Солженицына.

“Книга Л.К. – сильная публицистика в жанре рассказа о фактических событиях. Удар по гориллам из С[оюза] П[исателей], по беззаконию и дикости нашей жизни, дань Л. К. чувству долга и привязанностей”.

Но Сахарову не нравится то, что Л. К. “мифологизирует” его:

“Я не добровольный жрец идеи, а просто человек с необычной судьбой. Я против всяческих самосожжений (и себя, и других, в том числе близких людей).”

И, наконец, безо всякого перехода, -- как и положено в дневнике:

“Вечером, слушая церк[овную]

пасх[альную]

музыку по радио, Люся сказала – иудаизм не религия в том смысле, как

христианство

и марксизм, обещающие бессмертие или вечный коммунизм – всеобщее

счастье,

и ради них готовые к кострам для еретиков и к крестовым войнам. Иудаизм

– основанная на соц[иальном]

опыте и разговоре с богом морально-этическая и философская система (моя

формулировка) Это – мало, и очень много, и вся трактовка проблем бытия

– его тягот, обязанностей, жизни и смерти – почти материалистична,

трагично-прекрасна,

жестока и трезва (это говорит Люся, я с этой характ[еристикой]

иудаизма согласен).

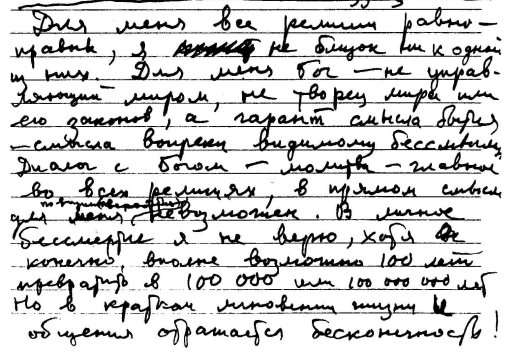

Для меня все религии равноправны, я

не близок ни к одной из них. Для меня Бог – не управляющий миром, не

творец

мира или его законов, а гарант смысла бытия – смысла вопреки видимому

бессмыслию.

Диалог с Богом – молитва – главное во всех религиях, в прямом смысле

для

меня, по-видимому, невозможен. В личное бессмертие я не верю, хотя,

конечно,

возможно 100 лет превратить в 100 000 или 100 000 000

лет. Но в кратком мгновении жизни и общения отражается бесконечность!

Страстная суббота, 12 ночи – Пасха.

29/IV Вечером, по дороге к Л.К., зашли в церковь (Усп[ения], что на Лытиковой горе). Там меня узнал, неизвестно как, отец Владимир. Я очень смутился. Священник сказал Люсе, что у них общие знакомые во Флор[енции] – Нина. Он подарил три крашенных яичка, освящ[енные].

Разговор с Л.К. о ее книге был спокойным. Я сказал, что думаю; в том числе, что оставаясь [в стране], всегда берешь на себя долю отв[етственности] за действия режима. <> Мы подарили Л.К. два яйца, окрашенные по ген[иальной] идее Люси. (До кипячения в лук[овой]шелухе на яйца наклеиваются полоски и кусочки лейкопластыря; Люся делала свое яйцо первой – для Л.К., я поздней – для Люши [дочери Л.К. Чуковской]; т.к. мое было красивей, то мы с Люсей обменялись авторством – договорились так сказать Л.К.)”

Лаконичное сахаровское credo окружено впечатляющей религиозной панорамой: сначала разговор об иудаизме под звуки православной музыки, а затем гениально окрашенные пасхальные яйца дарятся безрелигиозным Л.К.Чуковской и ее дочери.

Однако размышлять над сахаровской теологией и контрастами, окружающими ее, мешала озадачившая меня характеристика иудаизма.

Откуда Елена Георгиевна взяла свое понимание иудаизма?

В том, что я знаю о ее жизни – из написанного и рассказанного ею – нет и намека на иудейское образование. О своей национальности она, по-моему, очень точно сказала фронтовой зимой сорок первого – в свои восемнадцать лет, отвечая на дружелюбный вопрос, еврейка ли она:

"Да, то есть нет, это мама еврейка, а я москвичка, но я из Ленинграда".

Армянско-еврейские корни своих родителей она воспринимала лишь как детали биографии, главным был их коммунистический - лучше сказать, идеалистический - интернационализм. Это, впрочем, не мешало православному воспитанию, которое Люся получала от своей няни Нюры, жившей у них в доме как член семьи. Это воспитание позволило Люсе -- много лет спустя -- объяснить православному по рождению мужу, что в молитве «Святый Боже, святый крепкий» последние слова он с детства запомнил неправильно – как «святые греки».

Как же Елена Георгиевна познакомилась с

иудаизмом? И почему вдруг она об этом заговорила с мужем под звуки

православной

пасхальной музыки?!

"Мы сидели на кухне, на разных концах стола, и Андрей готовил мне “ночную порцию”. Я любила перед сном жевать какие-нибудь фрукты. И это была Андрюшина работа – он раскладывал красиво дольки апельсина, лепесточки яблока, -- делал такую картину… [смеется]

И вот, уж не знаю почему, я говорю: вот христианам хорошо – они могут думать, что потом они встретятся в раю … Или что любимый человек смотрит на тебя из рая. Только в стихах говорится “но друг друга они не узнали”, а на самом деле все хорошо будет. А вот евреи – люди трезвые, без этих всяких дуростей. Трезво и ясно: жизнь есть жизнь, потом есть смерть. И жизнь надо прожить так, чтобы в ней самой был смысл. Андрей очень удивился. Он не знал, что есть религии без загробной жизни."

Я спросил Елену Георгиевну, откуда она взяла свою “почти материалистичную” трактовку иудаизма, и она ответила неуверенным вопросом: “А разве это не так?”

Тогда я вернулся к гипотезе, которая у меня мелькнула раньше, но которую я отогнал, -- а вдруг она и правда читала ту книжечку, которую я когда-то раскопал у букиниста и купил по дешевке?!

Тоненькая книжка небольшого формата -- полное собрание сочинений Уриэля Дакосты. Сочинений всего два: пара уцелевших глав из религиозного трактата и автобиография.

Жил он во времена Галилея и - соответственно - святой инквизиции, но вольную его мысль интересовало не вращение Земли и пятна на Солнце, а то Божественное Светило, которое освещает жизнь человека.

Он родился христианином в знатной и богатой португальской семье, в прошлом обращенной в христианство из иудаизма. Университетское юридическое образование в соединении с его вольной мыслью привело к серьезным сомнениям. В поисках истины он обратился к истокам - к первой части христианского священного писания, то есть к священному писанию иудеев, и нашел в нем духовный приют. Разделив свое открытие с матерью и братьями, он убедил семью бежать от португальской инквизиции в веротерпимую Голландию с тем, чтобы там открыто вернуться к новообретенной вере предков.

В Амстердаме, тридцати лет от роду, он подверг себя операции, которую иудеям обычно делают в 8-дневном возрасте. Но и в новом вероисповедании истина была для него дороже благополучия. Он с удивлением обнаружил, что представление о загробной жизни окружавших его иудеев не соответствует Закону Моисееву, как он изложен в священном писании. А устное предание, на которое ссылались окружавшие его законоучители, не вызывало его доверия. И он написал сочинение "О смертности души человеческой", обосновав заглавие доводами из Библии – из иудейской части Библии, где, действительно, нет прямых указаний на загробную жизнь.

Самостоятельность его вольной мысли не нашла сочувствия у новообретенных единоверцев. Его отлучили от синагоги. И он остался в полном одиночестве. Описал свою жизнь -- в сочинении более эмоциональном, чем философском – и вскоре вслед за этим сам поставил точку в своей жизни – застрелился.

Рассказывая Елене Георгиевне, что мне известно об иудаизме, я упомянул и книжку Уриэля Дакосты, изданную в 1934 году, за несколько месяцев до убийства Кирова, -- всего за несколько месяцев до начала того, что назвали потом Великим Террором. Этот террор в 1937 году отберет у Люси папу навсегда и надолго отберет у нее маму. Кто тогда думал о смертности души человеческой?

После нескольких моих фраз о книге Уриэля Дакосты Елена Георгиевна сказала уверенно: “Я ее читала.” И объяснила, что в середине 30-х годов в ее распоряжении был всемогущий книжный абонемент, выданный ее отцу – ответственному, как тогда говорили, работнику Коминтерна. Ежемесячно десять талончиков по пять рублей каждый. И она лет с двенадцати - в книжном магазине “Академкнига” на улице Горького - могла брать любые книги, какие ей понравятся. И она брала, и читала все подряд.

Легко поверить, что книжечка Дакосты могла ей приглянуться – очень уж изящно она издана: тисненный золотой вензель на переплете, буквицы, заставки, автографы самого Дакосты, лаконичные примечания.

Этой книгой началась серия “Предшественники и классики атеизма”, но я вовсе не удивился, что 12-летняя Люся высмотрела в сочинениях Дакосты не атеизм, а отношение иудаизма к загробной жизни. Ведь Дакоста доказывал смертность души человеческой точными цитатами из еврейской библии -- Екклезиаст 3,19, Первая книга Моисеева 1,28 , и т. д. Это ли не признание божественного авторитета священного писания? Да и во всем драматизме биографии Дакосты видно сильное религиозное чувство, стремление по-настоящему понять божественный закон, не дать замутить его невежественными и зловредными домыслами. Бросить родину, социальное благополучие, рисковать при этом попасть в руки инквизиции, узнай она о его намерении, -- и все это ради возможности исповедовать истинную религию. И это атеизм? Или почти материалистичный, жестоко трезвый иудаизм, о котором говорили “вероятно, религиозный” физик и его жена, “полная атеистка”, в православную Страстную субботу.

Но объяснить слова своего физика “Бог – не управляющий миром, не творец мира или его законов, а гарант смысла бытия – смысла вопреки видимому бессмыслию” жена не могла. И это при их редкостной внутренней близости, очевидной тем, кто имел возможность их наблюдать.

Ну что тут делать историку физики,

взявшемуся

за гуж биографии?!

"А. Сахаров. Я очень далек от церковных дел, но чисто умозрительно я считаю, что это хорошо. Не вполне понимая психологию людей, близких к церкви, думаю, есть у нее огромный духовный потенциал. Церковь, конечно, должна быть не единая, между разными церковными направлениями не должно быть антагонизма... Я бы лучше сказал все-таки не церковь, а религия. Она имеет большую духовную силу.

В. Синельников. Не противостоящую разуму, науке?..

А. Сахаров. Нет, в наше время не противостоящую. Противостояние религии и науки – это пройденный этап. Но должен быть пройден какой-то этап и в развитии религии, и вообще в духовной жизни человека, чтобы все это было окончательно понято. Как? Я от этого далек. Я воспитанник другой эпохи и другого мировоззрения...

В. Синельников. Вы материалист или дуалист? Или пантеист?

А. Сахаров. Я думаю, что есть какой-то внутренний смысл в существовании Вселенной. Я... не знаю... пантеист, наверное... или нет. Это что-то другое. Но внутренний смысл, нематериальный, у Вселенной должен быть. Без этого скучно жить.

А. Адамович. А вот если собрать ваши взгляды, Эйнштейна, других на эту проблему и создать религию ученых...

А. Сахаров. Я думаю, что у каждого своя концепция. И

эйнштейновская

концепция никому не ясна до конца, он не очень на эту тему

распространялся."

Эйнштейн не очень распространялся, но все же сказал: "Я верю в Бога Спинозы."

Эти напоминает о библейской формуле “Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова”. Человек, свободно размышляющий над тем, во что он верит сам и во что верили другие свободно верующие, может добавить “… Бог Спинозы, … Бог Эйнштейна, … Бог Сахарова, …” Здесь многоточия поставлены не от нерешительности, а чтобы оставить место для других имен, кого свободно размышляющий хотел бы добавить.

Такую обобщенную формулу сочтут, возможно, бессмыслицей профессиональные атеисты (по выражению Эйнштейна), и богохульством -- профессиональные теисты.

Сахаров, как и его великий коллега, не относились ни к тем ни к другим.

А может быть, эти богоискатели, перечисленные через многоточие с запятой, вообще ни к какой одной категории не относятся? И соединены вместе только досужим вымыслом?

Важно, что сами они ощущали свою связь.

Эйнштейн не был таким знатоком Библии, как его любимый герой -- Спиноза, но относился к ней с уважением. Пятидесятилетний физик писал своему гимназическому учителю закона Божьего, что часто читает Библию, хотя и не в оригинале. В статье «Религия и наука», проповедуя свою «космическую религию», Эйнштейн сказал, что «зачатки космического религиозного чувства можно обнаружить в некоторых псалмах Давида и в книгах пророков Ветхого завета». Вот в какой глубине видел Эйнштейн корни своего космонотеизма.

И Сахаров в Лионской лекции оперся на плечо Эйнштейна, чтобы высказаться о своем глубоком - религиозном - ощущении внутреннего, нематериального, смысла у Вселенной.

По поводу слов “религия”, “Бог” в употреблении Эйнштейна и Сахарова приходится слышать, что это лишь условные выражения, а на самом деле имеется в виду то-то и то-то.

В ответ на подобное замечание, Эйнштейн сказал, что "не может найти выражения лучше, чем «религия», для обозначения веры в рациональную природу реальности, по крайней мере той ее части, которая доступна человеческому сознанию". Если Эйнштейн, с его мощным даром слова, не мог найти более точного выражения, я бы допустил, что такого выражения попросту нет.

Почему бы не довериться Эйнштейну и Сахарову в описании их собственных -религиозных - ощущений? Тем более, что оба они в детские годы были религиозными в самом обыкновенном смысле слова, и потому о религиозном чувстве знали без консультаций в словарях и энциклопедиях.

Каждый свободомыслящий верующий –“стоя на плечах” своих предшественников – видит в Боге что-то свое, что-то новое.

Если Бог Иакова ничем не отличался от Бога Авраама, то зачем было упоминать его дополнительно? Иаков узнал о Боге нечто новое по сравнению со своим отцом и своим дедом. Но об этом рассказывает Библия.

А что нового увидел Сахаров?

В собственном жизненном опыте он знал людей честных и достойных уважения, относящих себя к разным религиозным традициям или считающих себя атеистами. Православный профессор математики Всеволод Кудрявцев, иудей Маттес Агрест, вполне конкретные католики, адвентисты, баптисты и мусульмане, с которыми Сахаров познакомился, защищая их права… Атеистами считали себя самые близкие ему люди, сыгравшие огромную роль в его жизни – отец, учитель и жена.

Фундаментальный факт истории состоит в том, что религиозная и атеистическая традиции сосуществуют не одно тысячелетие. Эпикур свое безбожное учение проповедовал за три века до рождества Христова.

Философски обе тенденции ясно выразила та же древнегреческая цивилизация, в которой родилась наука (идеализм Пифагора-Платона и материализм Демокрита- Эпикура). Взаимодействие этих двух традиций и двигало историю философии.

При этом характер религиозности/атеистичности не прикреплен к данному мировосприятию в виде этикетки. Эйнштейн говорил, что верит в Бога Спинозы, а другие называли Спинозу Князем атеистов. И то и другое – не без оснований.

Религиозное многообразие -- экспериментальный факт. Сахаров, как настоящий физик, с почтением относился к этому факту, но, похоже, он ему еще и нравился, этот факт.

Но как же так? Ведь это не последовательно! Где же истина? В конце концов, это не научно, противоречит научному методу!?

В реальной жизни науки действуют два очень разных метода – для сбора и хранения плодов науки и для поиска новых плодоносящих растений. Те, кто имеют дело только с плодами науки, больше всего знакомы с надежностью, объективностью научного знания. Для тех же, кто ищет новые растения, уже полученное знание само по себе нового шага не подскажет. Что может использовать ученый, выбирая направление и величину следующего шага в незнаемое? Все, что угодно -- все интеллектуальные и эмоциональные ресурсы, которыми он располагает, в том числе и совсем ненаучные, которые объединяются словом “интуиция”.

По словам Эйнштейна, «наши моральные наклонности и вкусы, наше чувство прекрасного и религиозные инстинкты вносят свой вклад, помогая нашей мыслительной способности прийти к ее наивысшим достижениям».

Помогая или мешая, – уточнит историк, но признает, что без интуиции никакого нового шага вообще не сделаешь.

Разные вкусы и религиозные инстинкты, живущие в содружестве-соперничестве ученых, помогают им как сообществу делать следующий шаг. Мироздание слишком велико, чтобы увидеть его полностью с одной точки зрения. Лучше его разглядывать разным наблюдателям с разных точек зрения. Каждая точка зрения сформирована собственным жизненным опытом и врожденными особенностями наблюдателя. А содружество наблюдателей взаимно плодотворно.

Только после того, как увиденное первооткрывателем превратится в проверенное научное знание, субъективные интуиции уступят место точному знанию, новому кусочку объективной истины.

Те, кто стоит на границе между освоенным научным знанием и областью непознанного, знакомы одновременно с двумя острыми ощущениями – интеллектуальной уверенностью в освоенной территории и волнующей необходимостью сделать следующий шаг в неизвестном направлении, доверяя своей интуиции, даже если ей не доверяют коллеги.

Когда интуиции двух физиков говорят на разных языках, у них немного шансов договориться, если речь идет об еще не знаемом. Даже величайшие физики XX века Эйнштейн и Бор, при глубоком уважении друг к другу, не смогли прийти к согласию в их знаменитой дискуссии о будущем вероятностного языка физики.

Это хитрое взаимоотношение знания и интуиции Сахаров знал на собственном опыте. Исходный импульс наиболее успешной его идеи в чистой физике (об асимметрии вещества и антивещества во Вселенной), как он заметил, был “из области интуиции, а не дедукции”. И его не очень смутило, когда ближайший научный коллега сморщился по поводу его идеи, не веря в ее перспективы. Признание эта идея получила спустя десять лет, и скептический коллега участвовал в этом признании.

Ничего удивительного, что, привыкнув доверять своей интуиции в главном деле жизни – в науке (и проверять свою интуицию всеми доступными способами, проще говоря – проверять интуицию самой жизнью), человек склонен полагаться на свою же интуицию -- моральную интуицию -- и в гуманитарной сфере.

На этом основан сахаровский рецепт гуманитарного поведения. Выступая в ноябре 1988 года при вручении ему Эйнштейновской премии мира, Сахаров начал с того, что роль науки в жизни общества становится все большей и столь же противоречивой, как сама общественная жизнь. Уроком Эйнштейна он назвал “в этих противоречиях твердо держаться нравственных критериев, может быть, иногда ошибаться, но быть готовым подчинить этим нравственным общечеловеческим критериям свои действия."Не в меньшей степени это можно называть и сахаровским уроком.

В своей практической философии Сахаров исходил из того, что "жизнь по своим причинным связям так сложна, что прагматические критерии часто бесполезны и остаются - моральные".

Здесь "моральные критерии" не предписаны кем-то извне, это просто собственный внутренний голос - моральная интуиция, совесть:

"не давая окончательного ответа, надо все же неотступно думать [о том, что надо делать] и советовать другим, как подсказывают разум и совесть. И Бог вам судья – сказали бы наши деды и бабушки."

Очень удобный случай придраться к словам. Что, собственно, означает сахаровское “Бог вам судья”? Если это метафора, то как ее перевести на простой атеистический язык?

Для гораздо более распространенных

выражений

“слава Богу” и "не дай Бог" легко дать атеистические

переводы:

“как я рад, что” и " как бы я ни хотел, чтобы ". Но если

Бога нет, то на нет и суда никакого нет. Так что же, у Сахарова это

просто

лишнее предложение? Или в том, что говорили “наши деды и бабушки”,

он видел некий смысл?

Это единственное, что написал Сахаров о своей вере в Бога. Написал в дневнике, для себя, не для публикации. Публично и продуманно он сказал о своей вере в осмысленность бытия, как о религиозном ощущении. Ощущение это он выразил в немногих словах, подчиняясь все той же своей интуиции, и счел необходимым передать свое ощущение. Но не видел нужды довести его до какого-то развернутого вероучения, не пытался объяснить свое ощущение.

Или не мог? Или было некогда? Или же свое ощущение внутреннего смысла считал слишком личным, слишком интимным, чтобы надеяться передать его другой личности?

Понятие смысла всегда относится к личному восприятию.

Когда Эйнштейн назвал “космическим религиозным чувством” восприятие Вселенной в целом как нечто единое и осмысленное, он заметил: “Тому, кто чужд этому чувству, очень трудно объяснить, в чем оно состоит".

Поверим Эйнштейну, что музыка и физика живут одним стремлением - выразить неизвестное, и воспользуемся этой аналогией.

Смысл музыкального сочинения открыт не каждому. Лишенному слуха или лишенному музыкального восприятия никакие объяснения не помогут ухватить этот смысл. Да и нет таких слов, чтобы передать смысл, скажем, шестой симфонии Чайковского. Максимум, что возможно, -- понять значение этой музыки для объясняющего.

Чтобы ощутить внутреннюю осмысленность музыкального сочинения, не обязательно прослушать его целиком. Иногда достаточно нескольких тактов. А умеющий читать ноты может обойтись даже без звуков.

Похожие возможности предоставляет физикам симфония Вселенной.

Эйнштейн писал, что его религиозное чувство — “это почтительное восхищение тем порядком, который царит в небольшой части реальности, доступной нашему слабому разуму.”

Это сказано в самом начале 30-х годов, когда Первая мировая война уже ушла в историю, а Вторую — до расцвета Гитлера и Сталина — еще трудно было предвидеть. И это отчасти объясняет оптимистический тон Эйнштейна. Он, разумеется, говорил о физической реальности, но был социально отзывчивым. Другой причиной его оптимизма было триумфальное состояние тогдашней физики – пожалуй, самое оптимистичное в XX веке. И, наконец, непреходящий источник восхищения -- чудо науки нового времени в целом, со времен Галилея.

Во времена Сахарова две первые причины “изменили знак на противоположный”, но третья осталась в силе. С чудом науки он связывал свое “ощущение мощного потока жизни, который начался до нас и будет продолжаться после нас”:

“Хотя я не верю в возможность скорого создания (или создания вообще?) всеобъемлющей теории, я вижу гигантские, фантастические достижения на протяжении даже только моей жизни и жду, что этот поток не иссякнет, а, наоборот, будет шириться и ветвиться.”

Вполне атеистическая картина. Но основанная на том же религиозном чувстве, что и у его коллеги Эйнштейна. Обсуждая разные космологические подходы к началу расширения Вселенной, Сахаров высказал свое убеждение в правомерности и плодотворности подхода, допускающего “неограниченное научное исследование материального мира и пространства-времени”. Но счел нужным добавить:

"При этом, по-видимому, нет места Акту Творения, но основная религиозная концепция божественного смысла Бытия не затрагивается наукой, лежит за ее пределами."

У Эйнштейна – упорядоченность Вселенной, у Сахарова – осмысленность бытия.

То, что Эйнштейн и Сахаров говорили о своем религиозном чувстве, для одних звучит слишком слабо, для других слишком сильно. И в том и в другом “виновата” их основная профессия. Как физики, они постоянно размышляли над тем, что можно считать экспериментально достоверным, проверяемым, воспроизводимым знанием. Как теоретики, они знали мощь абстрактных понятий в достижении такого знания. И относились к своим абстрактным идеям с должной эмоциональностью.

Во власти таких эмоций Сахаров, рассказывая в “Воспоминаниях” о своей аспирантской работе, не удержался и сказанул нечто о “пи-мезонах” и их “изовекторной природе”. А спохватившись, извинился в скобках:

“я не разъясняю в этой книге некоторые термины – пусть читатель не-физик извинит меня, рассматривая их как некие туманные и прекрасные образы.”

Найдется ли не-физик, который усмотрит в слове “изовектор” что-нибудь кроме холодного тумана?! Другое дело -- физик-теоретик, испытавший на себе удивление и восторг от того, как абстрактные понятия, придуманные иногда задолго до применения в физике, раскрывают осмысленность= красоту мироздания.

Быть может, самую демократическую

аналогию

этой ситуации опять дает музыка. Для многих она – существенный элемент

жизни, для кого-то лишь громкие и тихие звуки, а для неслышащих от

рождения

и вовсе совершенно абстрактная - неосязаемая - НЕреальность. Знание о

таком

реальном разнообразии не делает музыку менее значимой, менее

осмысленной

для тех, кому она открыта. Они могут сочувствовать другим, но мало чем

могут им помочь.

В своих “Воспоминаниях” он с каким-то особенным любопытством разглядывает внешние - иногда совсем незначительные - толчки, которые предшествовали крутым его поворотам. Как будто хочет переложить часть ответственности за свои решения на СУДЬБУ. То он “не хотел торопить судьбу, хотел предоставить все естественному течению, не рваться вперед и не «ловчить», чтобы остаться в безопасности”, то “судьба продолжала делать свои заходы вокруг” него, то она “толкала [его] к новому пониманию и к новым действиям.” Но вместе с тем и он "пытался быть на уровне своей судьбы".

Каким-то образом он скрестил представление о ходе событий, над которым человек не властен, и ощущение, что от действий человека, от его свободного выбора, этот ход как-то зависит, что человек каким-то образом заслуживает свою судьбу.

На прямой вопрос, полагает ли он, что все в "руце человечьей", а не в "руце божьей", Сахаров ответил: "Тут взаимодействие той и другой сил, но свобода выбора остается за человеком." Источник этой свободы в том, что “к счастью, будущее непредсказуемо, а также (в силу квантовых эффектов) – и не определено”. Так успокоил он в письме из Горьковской ссылки близкого ему физика-правозащитника.

Несовместимые на первый взгляд идеи судьбы и свободы совмещает понятие “смысл” -- смысл бытия и смысл судьбы. Быть гарантом этого смысла – “смысла вопреки видимому бессмыслию”, по мнению Сахарова, единственная забота Бога.

Когда Сахарову предложили развить свои взгляды в некую “религию ученых” и напомнили эйнштейновскую заповедь “Господь Бог изобретателен, но не коварен”, он сразу же возразил, что это не имеет отношения к религии:

"В данном высказывании Господь Бог просто синоним природы. Думаю, что не надо место человека толковать антропоцентристски. Может или не может он стоять в центре Вселенной – человек сам должен доказать в дальнейшем.”

Эйнштейн мечтал о должности смотрителя маяка – чтобы ничто не мешало размышлять об устройстве Вселенной. Фактически он получил эту должность, -- мировая слава обеспечила ему башню маяка из слоновой кости.

Жизненное положение Сахарова было совсем иным. Казенную квартиру в Горьком под круглосуточным надзором не спутаешь с башней из слоновой кости. Тем более палату в больнице имени Семашко, где его насильно кормили, привязывая к кровати.

Поэтому и большего стоит уверенность Сахарова в осмысленности бытия и в способности человека -- и человечества в целом -- “быть на уровне своей судьбы”.

Ограниченность научного подхода особенно проявляется, когда речь идет о единичном: одном событии, одной биографии. Когда человек смотрит на свое прошлое, он нередко видит какие-то замечательные - случайные - события, встречи с людьми, книгами, встречи, которые круто меняли его жизнь. Научно эти случайности не понять. Но человеку свойственно разглядывать цепь случайных событий, которым он обязан своей биографией. На кого возложить ответственность за этот ряд жизненно важных случайностей? Если такой вопрос кажется человеку осмысленным, то он нередко и называет Богом того, кто за эти случайности отвечает. И речь может идти не только о биографии человека, но и о биографии страны, народа, и т.д.

Задолго до квантовых вероятностей возникла атеистическая формула:

Бог = сумма всех случайностей.

Но это же уравнение, прочитанное справа налево, дает совсем иной результат. Такую же двух-смысленность можно увидеть в пушкинской строке: “И случай, Бог изобретатель…”

Почему данный человек склонен читать это уравнение тем, а не иным способом (или вовсе не видит, что тут читать) -- тайна, которая, видимо, рождается вместе с человеком и умирает с ним.

Два свободомыслящих, честных, уважающих друг друга и эстетически развитых человека не найдут взаимопонимания при обсуждении балетного спектакля, если один из них от рождения слеп, а другой глух. Им придется удовлетвориться взаимопониманием в какой-то ограниченной области и примириться с расхождениями вне ее.

Атеист, глядя на верующего, может посочувствовать ему -- ведь тот придумывает себе какие-то глупости, которых на самом деле не существует. Верующий, глядя на атеиста, может посочувствовать -- ведь тот не слышит музыку бытия, или слышит, но не ухватывает ее смысл.

Главное, чтобы они сочувствовали друг

другу.

И Бог им судья, как когда-то сказал –

хоть и по другому поводу – Андрей Сахаров.

Тому же суду подлежит и автор этой статьи, осознающий, как много собственных слов он использовал, чтобы понять несколько лаконичных фраз, сказанных гуманитарным физиком о вещах интимных, глубоких, но тоже необходимых.