К 60-летию парада Победы в Москве

24 июня 1945.

Ханское кочевье по Европе

вместо парада Победы в Москве

Главы из

книги

Геннадия и Хаима Горелик

«ЛЭХАИМ! или Хаим на коне».

(Диалог

воспоминаний отца и размышлений сына )

Краткое содержание

предыдущих глав:

Хаим Горелик

родился в 1918 году в еврейском местечке Паричи, на берегу реки

Березины,

недалеко от Бобруйска. Первый язык – идиш. Учился в еврейской

школе-семилетке и на еврейском языке читал даже русских и французских

писателей. В 1933 году, уехал в большой мир – в Минск, учиться в

автодорожный

техникум. Учился строить мосты и дороги и строил их.

Первое утро

войны встретил в поезде, подходящем к Бресту. Поезд разбомбили, и

пришлось три

недели выбираться на восток по территории, уже занятой фашистами. Затем

ускоренный курс кавалерийского училища. Свой фронтовой путь лейтенант

Горелик

начал под Сталинградом командиром пулеметного взвода, и в том же чине

войну

заканчивал. В феврале 1945 года, в районе Нойштеттина, был ранен в

третий раз.

Выписался из госпиталя в середине апреля.

Последний рейд, или

ханское кочевье

Надежда Дмитриевна из

деревни Плёсы

От Одера

до Эльбы

«17 апреля 1945

года, на попутной

машине, я уехал из Торуньского госпиталя. До конца войны оставались три

недели,

но я этого, конечно, не знал. Добравшись до Одера,

нашел наш

дивизион. Зашел к командиру и доложил: “Гвардии лейтенант Горелик

прибыл из

госпиталя".

Бородай поднялся

навстречу с

улыбкой, обнял меня. Поговорили о боевых товарищах, о предстоящей

операции, и

тут он, как обычно, мешая украинские и русские слова, говорит: “Хопить

тебе,

Горелик, взводом командовать. Навоевался ты достаточно -- трижды ранен.

В этой

операции будешь при мне. Согласен?"

Я, немного

подумав, согласился.

Он вызвал ординарца: “Пойди Джурба с лейтенантом, подберите ему

коня,

амуницию, -- готовьтесь к походу."

Подобрал я себе

коня, подогнал

седло, начистил металлические части: стремена, пряжки, все смазал и был

готов к

бою.

Назавтра утром

прибежал Джурба --

вызывает командир дивизиона. Захожу и вижу: мои командиры расчетов --

Яцына,

Семчук, Кожуев, Рахматулаев. А я уже знал, что в мое отсутствие

взвод мой

принял молодой, мало обстрелянный лейтенант.

-Ты бачишь,

Горелик, кто стоит?

-- спрашивает Бородай.

- Вижу, конечно

(а ребята смотрят

на меня и улыбаются).

- Пришли,

знаешь, зачем?

- Не знаю, но

догадываюсь.

- Вот, просят,

шоб ты вернулся к

ним. Шо скажешь?

Я сказал, что

согласен, и могу

ехать хоть сейчас.

- Ну, так тому и

быть, езжай к

своим. Не придется тебе быть при штабе.

Так я вернулся к

своим солдатам.

Пару дней спустя

мы переправились

через Одер. Плацдарм на левом берегу захватила пехота. Они закрепились

и

обеспечили переправу основных сил. Нам, кавалеристам, было легче,

--

вошли в прорыв и преследовали отступающих фашистов, сметая

закрепившихся в

некоторых местах.

Только у города

Райсберг ощутили

значительное сопротивление. Бои шли днем и ночью. Как-то ночью, когда

бой стих,

я увидел вдруг свет, метрах в двухстах. Я сказал Горбенко: “Пойду в

разведку” и

взял с собой коновода. То было освещенное окно. Осторожно подошли к

дому, двух-

или трехэтажному. Все тихо. Никаких солдат противника. Я с ходу открыл

парадную

дверь и увидел пожилых мужчину и женщину, сидящих в коридоре, вокруг

чемоданы и

упакованные вещи. Спрашиваю, кто еще в доме. Мне сказали, что

только

девушка [мэдхен] наверху.

Поднялся на второй этаж -- в кровати лежит молодая женщина. Я сказал: “Гут

абенд” [добрый вечер]. А она взяла меня за руку – недвусмысленно,

как будто

меня именно и ждала…

Когда я вернулся

и сообщил

Горбенко, что путь свободен, тот спросил меня почему я так долго. Я

объяснил.

Он повторил мой маршрут, а вернувшись, сказал: “Ну, мы с тобой

породнились

еще раз” (первый -- благодаря дивчине из Тернопольской области во

взятом

немецком посёлке).

Сейчас кажется

странной такая

легкость схождений. Тогда мне это странным не казалось. Особенно, после

случая

на переправе через Березину – в рассветные часы “на бурке”. Зов природы

усиливался тем, что война так надолго разделила мужчин и женщин. Да еще

мысль,

что завтра тебя могут убить…

С рассветом

двинулись вперед, на

запад... Двигались быстро. Немцы, отступая, бросали автомашины, обозы,

пушки.

Догоняя, мы вступали в бой, но долго они не сопротивлялись и драпали

дальше.

После одного

такого боя группа

фашистов скрылась по дороге вглубь леса. В азарте боя я бросился за

ними.

Углубились далековато от основных наших сил, и тут я

остановился, подумав “Ну их к черту!”

и скомандовал вернуться. Нас было человек шесть, а сколько их там, в

лесу,

неизвестно …

Двигаясь по

проселочным дорогам,

подошли к небольшому поселку. Полк остановился. В домах --

никого. Вдруг

я увидел на опушке леса каких-то гражданских людей. Пришпорив коня, я с

двумя

верховыми подскочил к лесу, -- это оказались жители поселка. Ко мне

подбежала

одна женщина, схватилась за стремя и кричит: “Бешиц мир!”

--Спаси меня!

Я слез с коня и как мог, объяснил, что ничего плохого мы им не сделаем,

и пусть

все идут по домам. Она объяснила другим, что я сказал. Нас обступили, и

все

вместе радостно пошли к поселку.

По дороге из

слов этой женщины я

понял: им говорили, что идут казаки и всех их убьют. Она говорила

по-немецки,

но уж очень мне все было понятно, видимо, это был северо-немецкий

диалект,

похожий на “идиш”.

В поселке жители

разошлись по

своим домам, а немка, которая ко мне подбежала в лесу, повела нас к

себе --

меня и лейтенанта Резникова – и стала собирать обед... Местные жители

могли

убедиться, что русские “казаки” ничего плохого не делают и обращаются с

ними

по-человечески. К вечеру тронулись дальше, на запад. По дороге брали

трофеи как

военного характера, так и пригодные в быту. В одной автоцистерне

обнаружили

спирт, которым запаслись впрок, набрав несколько канистр.

К Эльбе мы вышли

2 мая 1945 года.

Из лесов выходили немецкие солдаты и сдавались в плен. Чтобы

предотвратить

“ЧП”, наши прочесывали леса, хотя никаких нападений мне не пришлось

видеть. А

пулеметы ДШК установили для стрельбы по зенитным целям, -- где-то еще

шла война

и могли появиться самолеты. Но так не появились.

Кончилась война,

и мысленно я

собирался домой... Куда домой? Было о чем подумать, но главенствовала

мысль,

что самое серьезное уже позади. Я прошел боевой путь от Волги до Эльбы,

был

трижды ранен, но живой, и все еще впереди.

Мы были рады,

что кругом все

тихо, каждый думал о своем, а вместе с тем все шло своим чередом.

Убирали

лошадей, чистили амуницию, приводили все в порядок...

Взвод мой занял

два дома в

небольшом поселке недалеко от городов Виттенберг и Перльберг. В этих

домах

мужчин не было. И вообще в поселке мужчин я не видел, даже стариков не

было

видно.

Так прошла

неделя. 9 мая в день

Победы в полк привезли кинокартину, ее крутили днем в большом амбаре. Я

тоже

был в кино, когда услышал: “Лейтенант Горелик, на выход!"

Выйдя на улицу,

я увидел всех

троих командиров эскадронов: Ткач, Сотников и Дорохов, все верхом.

Улыбаются и

говорят:

- Собирайся,

тебя вызывает командир

дивизиона.

- В чем дело?

- Собирайся со

всеми своими

вещами, мы тебя обождем.

- Пока не

скажите в чем дело, я

никуда не поеду.

Пришлось им

рассказать. Все знали

о трагической истории, которая произошла за несколько дней до того в

штабе

дивизиона. Замкомандира дивизиона по МТО (материально-техническому

обеспечению)

капитан Тотия обнаружил где-то склад спирта и привез несколько бочек,

чтобы

дополнить законные “100 грамм”. А до раздачи по эскадронам дал

несколько

канистр приближенным офицерам и штабным работникам. Спирт оказался

метиловый.

30 человек отравились, и 13 из них умерли в страшных муках. В их числе

и

делопроизводитель штаба, старшина Бойко. Он всю войну прошел, боясь

быть убитым

-- при бомбежках или острых ситуациях старался побыстрее и получше

спрятаться.

А тут ни за что ни про что. Корчась от боли, он звал на помощь, кричал,

что у

него трое детей…

Тотия арестовали

и надо было

найти ему замену. Бородай стал советоваться с командирами эскадронов,

кого

назначить на эту должность. И те в один голос сказали, что лучшей

кандидатуры,

чем Горелик не найти. За годы войны я, командир взвода, побывал в

составе всех

трех эскадронов, то есть в подчинении у каждого из них. А теперь речь

шла о

том, чтобы меня повысить в должности сразу на две ступени, и чтобы они,

стало

быть, оказались у меня в подчинении – в материально-технических делах.

Это они мне и

рассказали, приехав

за мной. Я, конечно, был доволен их единодушным советом командиру. Так,

после

войны из-за несчастного случая меня перевели на тыловую работу.

Впоследствии

это определило мою судьбу -- я остался в кадрах армии.

|

|

|

Май 1945-го на

Эльбе. На

правом фото: Булгаков, Горелик, Дорохов

Дел было много,

а главное --

надо было устроить личный состав на казарменном положении.

Для размещения

солдат привезли

двухъярусные кровати и постельное белье, но одеял не было. Командир

попросил

меня поехать в близлежащие города и разыскать одеяла или сукно, из

которого

одеяла можно было бы сделать. При этом добавил, что если попадутся

другие

трофеи, тоже брать -- пригодится.

Я взял две

грузовые машины и

отправился на поиски. Заехал в город Грабов, нашел магазин тканей.

Постучали в

двери, никто не ответил. На окнах металлические жалюзи. Мы стали искать

другой

-- служебный -- вход в магазин. Двор дома окружал высокий кирпичный

забор, а

ворота были заперты. Пришлось солдату перелезть через забор и открыть

калитку

изнутри.

Когда мы зашли

во двор, навстречу

вышли двое мужчин. У одного в руках был лист бумаги, а на нем нарисован

“могендовид” -- “щит Давида” -- шестиконечная звезда, которую фашисты

заставляли евреев пришивать к своей одежде. Этот человек повторял: “Их

бин юде”

(Я еврей), но я на его восклицания особого внимания не обращал, ибо

считал, что

он просто хочет “защититься” щитом Давида.

Они провели меня

в магазин, и мы

забрали все сукно, которое там было. Выходя из магазина, я заметил

много

упакованных вещей в вестибюле. На вопрос, чьи это вещи, они сказали,

что их

хозяева убежали на запад. Тогда я и эти вещи тоже погрузил в машины.

Бородай был

очень доволен моей

добычей. Разбирая привезенные трофеи, кое-что он оставил мне, а

остальное

забрал себе.

Часто я ездил в

Перльберг. Как то

повез корову к тамошнему колбаснику -- обменять на колбасу. Тогда я

увидел, как

у немцев все рационально приспособлено: при разделке туши ничего не

пропадало,

даже капли крови. Все было чисто и опрятно.

Заночевал в

городе я у сапожника.

Расплачивался я продовольствием. Они устроили ужин и пригласили соседей

со

второго этажа. Разговоры, конечно, вели на немецком языке, но я все

понимал.

Меня удивило, насколько просто они относились к сексу. Соседка со

второго этажа

стала при всех рассказывать, что у нее ночует русский офицер и что он

неутомим

-- в течение ночи он “это” повторяет 4-6 раз. Присутствующие

воспринимали ее

рассказ совершенно спокойно, с улыбкой. Не знаю, как вели себя на

оккупированной территории наши женщины, но в Германии, насколько я

знаю, наши

солдаты и офицеры легко добивались взаимности ...

К своим

обязанностям замкомандира

по МТО я относился так же добросовестно, как во время боев – к

обязанностям

командира взвода ДШК.

Солдат

разместили в домах,

оставленных бежавшими на запад богатыми бауэрами. Оставленный ими скот

собрали

в один гурт. Пастбищ хватало, а доили коров немки, получая за работу

молоко.

В конце мая или

в начале июня

меня вызвал командир дивизиона и сказал, чтобы я собирался в дорогу:

двоих из

дивизиона -- меня и командира эскадрона Дорохова -- утвердили для

участия в

параде Победы, который будет проводиться в Москве.

Я был бесконечно

рад.

Замечательно было уже то, что из дивизиона отобрали двоих, и я --один

из них.

Но главное -- я скоро увижу всех моих родненьких. Родители и Годка с

Марочкой [жена

и 3-летняя дочка] жили

тогда в Воскресенске под Москвой.

Стал готовиться

в дорогу. Собрал

свои трофеи в два чемодана, одежду и обувь для всех. В мастерских

дивизии

начали шить парадное обмундирование для участников парада, и с меня уже

сняли

мерку.

Но вдруг меня

вызывает командир

дивизиона Бородай (с ним был и замкомдив Чурсин):

- Знаешь,

Горелик, мы просим тебя

не ехать в Москву на парад Победы.

- Почему ??

- Видишь ли,

раньше планировали,

что мы здесь останемся надолго, а сейчас поступил приказ в ближайшее

время

сняться и отправиться маршем на родину в район Изяслава. И приказано

перегнать

на родину реквизированный скот. Для этого дела лучшей кандидатуры, чем

ты, мы

не нашли. Ты и боевой офицер, и хороший хозяйственник, тебе это под

силу.

Я стал говорить,

что в Москве у

меня семья, дочка, которую я еще не видел … На мои доводы Бородай

сказал:

- Семью ты

увидишь вскоре после

передислокации. Не обижайся. Увидишь, что мы тебе плохого не делаем. Не

пожалеешь.

Сообщив родным,

что моя поездка

не состоится, я стал собираться в другой путь.

Вместо меня на

парад Победы

поехал старшина Каратаев. А отвезти в Москву мою посылку для родных я

попросил

Дорохова.»

Последний

рейд, или ханское кочевье

« Чтобы

сопровождать

реквизированный скот -- 150 коров, под мою команду дали пятнадцать

солдат. Моим

замполитом назначили старшину Челышкова (начальника боепитания

дивизиона),

ветеринаром -- старшину Тихонова. Мне выдали маршрутную карту и

удостоверение

за подписью маршала Рокоссовского – с предписанием оказывать мне всю

необходимую помощь на пути следования. Это адресовалось военным

комендантам и

командирам воинских частей.

Тронулись в

путь. Коровы шли

вдоль дороги, но не по самой дороге с твердым покрытием, чтобы не

повредили

копыта. К полудню коровы стали мычать, пора было доить. Мы остановились

вблизи

населенного пункта и для дойки собрали местных жительниц. Ходили по

домам и

пантомимой объясняли, что надо делать. Все это отняло много времени. К

следующей стоянке -- вечером -- я уже догадался организовать это дело

через

бургомистра.

Вначале у нас

было только две

брички с бидонами для молока и с нашим имуществом. По дороге мы

реквизировали

еще три брички немецкого образца, запряженные битюгами, и фаэтон с

парой серых

лошадей. Фаэтоном правил мой коновод-ординарец Папиков. Обзавелись

также двумя

сепараторами и двумя маслобойками. Все это взяли в брошенных домах,

хозяева

которых, видимо, убежали на запад.

Надоенное молоко

перегоняли в

сливки, через сутки сливки скисали в сметану и из нее сбивали сливочное

масло.

За маслом приезжали машины из дивизиона -- до тех пор, пока дивизион

находился

на доступном расстоянии.

Собирать местных

жительниц для

дойки было очень хлопотно, и в городе Витшток я обратился к коменданту

лагеря

репатриированных, чтобы он дал нам в помощь несколько наших женщин,

ожидавших

репатриации в Советский Союз. Прочитав мое удостоверение, подписанное

Рокоссовским, комендант предложил мне самому найти желающих. Я узнал, в

какой

казарме размещаются женщины из Белоруссии, у них спросил, где находятся

бобручанки и направился прямо к ним. Когда я объяснил мою надобность,

желающих

оказалось больше чем надо. Я взял десятерых -- из деревень в

окрестностях

Бобруйска: Плёсы, Боровое и Кирово. Четверо из них прошли через лагерь

Освенцим

(Аушвиц), у них на руках были вытатуированы личные номера. Так как наш

“табор”

увеличился, пришлось раздобыть еще одну подводу для девушек и их вещей.

В день мы

проходили километров по

пятнадцать, выбирая проселочные дороги, останавливаясь в удобных

местах, где

были хорошие пастбища и водопои. Когда встречались бесхозные коровы,

приобщали

их, и к концу путешествия стадо выросло вдвое -- стало около трехсот

коров.

Вот наш маршрут:

Виттенберг,

Витшток, Банн, Гнезно, Коло, Конин, Лович, Радом, Люблин, Красностав,

Хрубешув,

Владимир-Волынский. Большая часть пути -- в Польше.

На второй или

третий день “кочевья”

нас догнала подвода-кибитка, в которой в Советский Союз возвращалась

семья

немцев Причерноморья, состоявшая из хозяйки, ее дочери и невестки --

украинки

Лиды с ребенком. Они попросили разрешения следовать вместе с нами, под

нашей

защитой, и обещали помогать в хозяйственных делах, а старшая немка

обязалась

быть поварихой. Мы согласились и впоследствии не пожалели.

Через несколько

дней после

Витштока в нашем “таборе” установился распорядок, который действовал до

конца

перехода. Впереди ехал я, верхом или в фаэтоне, выбирая маршрут

движения, места

для дойки коров и выпаса стада и места для ночлега. Солдаты ночью

охраняли скот

и поочередно отдыхали.

Питались мы

обильно и

разнообразно. На немецкой территории запаслись мукой, сахаром, крупой,

а что

касается молочных продуктов, то могли купаться в молоке и кататься в

масле.

Иногда я давал задание бургомистрам собрать по домам яиц. Иногда у

местных

мясников обменивали подбитых-хромых коров на колбасу и другие мясные

продукты.

Запечатлелась

одна из последних стоянок

на территории Германии. Остановились на берегу реки. Вокруг много

зелени,

приятный вид. Все располагало к хорошему отдыху.

Все занялись

привычным делом,

каждый своими обязанностями. После дойки и прочих хозяйственных дел

расположились обедать. Немка-повариха расстелила для меня на траве

большой

ковер, на ковре постелила скатерть и стала подавать еду в фарфоровой

посуде,

серебряные ложки и вилки. Я пригласил к трапезе своих помощников, и

тогда мне

пришло в голову, что я похож на хана -- пасутся коровы и лошади, вокруг

--

природное раздолье, зелень, цветы, меня окружают подчиненные мне люди,

и я -

самый главный.

Два персидских

ковра размером 3,5

х 6 метров я взял в Германии, в брошенной богатой усадьбе. На этих

коврах я

обедал, и на них мне стелили постель. Перин и подушек было навалом.

Один ковер

я потом подарил командиру дивизиона майору Бородаю, другой у меня

украли из

машины, когда я переезжал из Бердичева в Ковель в 1951 году. Кое-что из

посуды

осталось до сих пор.

Бородай оказался

прав -- то, что

я тогда привез из Германии, помогло мне устроить жизнь после войны:

одел и обул

родителей, сестру Аню, Годку и Марочку. Всем привез часы, а карманные

золотые

часы оставил для потомства. Привез перины, подушки, постельное белье,

одеяла,

маме -- швейную машину “Зингер” (тогда это было целое

состояние),

папе -- парикмахерские инструменты.

Не могу сказать,

что испытывал

угрызения совести, когда собирал трофеи на территории Германии в

брошенных

богатых усадьбах. Хозяева убежали скорей всего на Запад. Общее

настроение

подкреплялось неофициальными наставлениями командиров, которые

говорили: “Вы

возвращаетесь в разоренную, ограбленную немцами страну. Берите все,

чтобы

облегчить свою жизнь после войны. Вы это заслужили.” Да и те

коровы,

которых мы гнали в Россию, тоже ведь были трофеями. И репарации, и труд

немецких военнопленных.

Сам я начал

смотреть на трофеи с

практической точки зрения лишь после того, как война закончилась, и

после того,

как по поручению командира дивизиона совершил “набег” на город Грабов и

реквизировал там сукно на одеяла для наших солдат. Бородай был мужик

хозяйственный.

Конечно, и до

окончания боев я

видел, как некоторые однополчане “прибарахляются”. Помню, один мне

показал

целый мешочек с золотыми вещами. Видел я бумажник, туго набитый

долларами и

другой иностранной валютой, видел коробочку с золотыми немецкими

монетами,

размером с наш пятак. Но смотрел я на все это безразличным взглядом.

Были тогда

вещи поважнее. Вот если попадалось что-нибудь съестное или спиртное,-

это

другое дело. Когда же война кончилась, появились мысли, как буду

устраивать

послевоенную жизнь семьи. Ведь я не сомневался, что вскоре

демобилизуюсь и

возобновлю учебу в институте. Где тогда жить, во что одеться и что

есть?…

Но я отвлекся от

рассказа о моем

ханском кочевье.

До реки Одер мы

дошли без особых

происшествий. За время пути по Германии наш табор окреп, набрался опыта

и

подружился. Мои солдаты стали обхаживать девчат, но в самом начале я

предупредил солдат, что если они допустят какое-нибудь хамство или

ночью оставят

пост, я их тут же отправлю обратно в часть. Не знаю, что на них

подействовало,

но вели они себя безупречно.

Когда я в лагере

репатриированных

брал девчат в помощь, попросились и две женщины с взрослыми дочерьми. Я

их

взял, однако через нескольких дней нам стало известно, что в Германии

они

оказались, потому что сами ушли с немцами. После того, как это

выяснилось, трое

от нас отстали. Осталась одна из них, Надя -- Надежда Дмитриевна

Смирнова, и

добросовестно работала вместе со всеми. Мой замполит старшина Челышков

Иван

Дмитриевич стал за ней ухаживать, а когда кочевье завершилось, женился

на ней.

В армию его призвали из Ташкента, где оставалась его жена. Во время

войны она

ему изменила. Об этом ему сообщила его сестра, после того, как жена

прекратила

отвечать на его письма.

Когда я в лагере

репатриированных

брал девчат в помощь, попросились и две женщины с взрослыми дочерьми. Я

их

взял, однако через нескольких дней нам стало известно, что в Германии

они

оказались, потому что сами ушли с немцами. После того, как это

выяснилось, трое

от нас отстали. Осталась одна из них, Надя -- Надежда Дмитриевна

Смирнова, и

добросовестно работала вместе со всеми. Мой замполит старшина Челышков

Иван

Дмитриевич стал за ней ухаживать, а когда кочевье завершилось, женился

на ней.

В армию его призвали из Ташкента, где оставалась его жена. Во время

войны она

ему изменила. Об этом ему сообщила его сестра, после того, как жена

прекратила

отвечать на его письма.

Была у нас еще

одна Надежда

Дмитриевна, по фамилии Силич, из деревни Плёсы, колхоз Рассвет,

Бобруйского

района, около станции Телуша.

Переправившись

через Одер, мы

оказались на территории, которая должна была отойти к Польше.

Расположились

отдохнуть на несколько дней у городка Бан. Немцев в этом городке уже

почти не

было, а обязанности старосты (“солтуса”) исполнял молодой поляк. Он

занял

хороший дом, и с ним вместе жили две полячки.

От одной из них

наш сержант

заразился гонореей. Узнав об этом, я, считавший себе военным

комендантом

гарнизона, пришел к солтусу с претензией, как он мог допустить, чтобы

наш

сержант заразился от его сожительницы. Солтус стал божиться, что этого

не может

быть, что он сам с ней до этого жил... Тогда я ему приказал: “А ну,

покажи

свой …! Нажми! Ах, ты сволочь, да у тебя самого триппер!” Не

выдержал и дал

ему оплеуху. Сержанта отвезли в госпиталь в город Коло, где его через

неделю

вылечили, и когда мы с коровами подошли, он смог уже уйти вместе с

нами.

На следующей

дневке мы

остановились в городке, где еще жили немцы. При нас появились три

поляка в

гражданской одежде с винтовками и стали всех немцев выселять -- с собой

им

разрешалось взять только то, что могут унести в руках. Я попробовал

вмешаться и

спросил, как это можно -- уходить безо всего. Ко мне подошел один поляк

и на

русском языке сказал, чтобы я не вмешивался и что на это имеется

указание

соответствующих начальников Красной армии. Наша хозяйка собрала

кое-какие

шмотки и с детьми пешком направилась на сборный пункт.

Мы тогда не

знали о будущих

границах Польши и о том, что Восточной Пруссии вообще не будет. Нас

предупредили, что на территории Польши надо вести себя осторожно. В

лесах

действовали формирования Армии Краёвой (АК), подчинявшейся лондонскому

эмигрантскому правительству Польши, которое стремилось отстоять

независимость

своей страны. Противостояло им правительство во главе с Болеславом

Берутом,

созданное в Люблине с помощью Советской Армии. Местные жители были

склонны

поддерживать лондонское правительство во главе с Миколайчиком, а о

новом

президенте Беруте они говорили: “Берут

-- берут,

а давать -- ниц не дают".

В нашем таборе

все шло нормально,

и я решил воспользоваться возможностью и осмотреть города по пути

следования. “Экскурсии” я совершал в

фаэтоне. Мне понравился город Гнезно, война его совершенно не задела.

Город

Лович удивил меня одеянием крестьян. Они в будни одевались так, как

зажиточные

жители деревень Украины и Белоруссии одевались в праздничные дни при

посещении

церквей и костелов, -- в расшитых кофтах и юбках.

На стоянке после

Ловича я обходил

свой табор, когда ко мне подошла одна “местная” женщина и, не глядя на

меня,

даже отвернувшись, сказала: “Вам здесь нельзя оставаться на ночь,

АКовцы

хотят отбить у вас стадо. Вам надо немедленно уходить”. Я удивился:

“А

кто вы такая?” Она ответила, что это не имеет значения, и лучше не

медлить.

Я собрал своих,

предупредил их и,

не мешкая, тронулись. Впереди -- несколько солдат с автоматами, сзади

обоз

прикрывала пулеметная установка. Не успели отъехать, как из лесу по нам

открыли

огонь. Мы, на ходу, ответили пулеметным огнем. Стрельба из леса

прекратилась.

Коровам, конечно, бегать непривычно, но что было делать? Через

пару часов

мы остановились, но оставались начеку -- всю ночь не спали и были

готовы к бою.

Дневку я

организовал возле города

Радом. Там мы пробыли пару дней. Приводили в порядок хозяйство, коровы

отдыхали

после марш-броска. А я отправился в город. И встретил там командира

эскадрона

Кривенко Михаила Александровича, который был старшим по сопровождению

скота от

28-го полка. Мы с ним сфотографировались.

Дневку я

организовал возле города

Радом. Там мы пробыли пару дней. Приводили в порядок хозяйство, коровы

отдыхали

после марш-броска. А я отправился в город. И встретил там командира

эскадрона

Кривенко Михаила Александровича, который был старшим по сопровождению

скота от

28-го полка. Мы с ним сфотографировались.

Путь наш лежал

через город

Люблин, недалеко от которого располагался концлагерь Майданек. Там еще

стояли

бараки, в одном из них я увидел тюки с волосами жертв и обувь в кучах.

Видел и

печи, в которых уничтожались сотни тысяч безвинных людей -- от

младенцев до

беспомощных стариков...

После Люблина мы

прошли через

Замостье, Красностав и вышли к нашей границе с Польшей недалеко от

города

Владимир-Волынский. Там нас встретил командир дивизиона Бородай. Он

отобрал для

себя две отличные коровы красно-пятнистой масти (таких разводили в

Южной

Германии) и на машине отправил их в Бердичев, где жила его семья. Меня

он

поблагодарил за успешное выполнение задания, и я вернулся к своим

обязанностям

замкомандира дивизиона. Все удивлялись, как это я отправился в путь со

150-ю

коровами, а пригнал 300!

Некоторых из

наших девчат

командир зачислил в часть, как вольнонаемных.»

Надежда Дмитриевна из

деревни Плёсы

Кочевье “хана

Ефима” длилось

около трех месяцев. Тысячу километров за это время прошли -- а кусочек

пути

даже и пробежали -- твои коровки.

Недавно я

получил,

нежданно-негаданно, привет от одной из них, от красно-пятнистой коровы.

И яснее

стал смысл твоего кочевья из Германии через Польшу на родину.

Я пошел

подстричься к нашему

“семейному” парикмахеру, который занимается этим делом у себя дома, в нашем

-- уже семь лет -- Бруклайне, то есть в Бостоне, то есть в Америке.

Зовут его

Коля, и он из наших – белорусских – мест. И за работой

всегда

что-нибудь рассказывает “из жизни”. На этот раз он рассказывал о том,

как с

мамой и младшим братом они вернулись к себе домой после того, как

прогнали

немцев. И как его мальчишеская честность была вознаграждена ящиком

макарон, что

в голодные послевоенные годы означало неслыханное пиршество. И как, не

дожидаясь мамы, стал варить эти макароны, а чтобы пир стал совсем

королевским,

подоил корову по кличке Партизанка. И тут он пояснил, что корову им

выдали как

и другим семьям, отцы которых погибли на фронте. И что этих коров

пригнали из

Германии.

Я мысленно

причмокнул -- значит,

не зря мой папа старался! Сколько осиротевших детей выросло на молоке

трофейных

коров, которых он “репатриировал”!

В твоем рассказе

о последнем

рейде есть одна фраза, за которой не видно никаких событий: "Была у

нас

еще одна Надежда Дмитриевна, по фамилии Силич, из деревни Плёсы, колхоз

Рассвет, Бобруйского района, около станции Телуша."

Сейчас я уже

знаю, что фраза эта

говорит не просто о твоей памяти. Ты не случайно запомнил, откуда родом

была

одна из белорусских девушек, которых ты взял в свой табор из лагеря

репатриированных, чтобы помогали репатриироваться твоим подопечным

коровам.

Адрес Надежды

Дмитриевны Силич ты

помнишь, потому что много раз произносил его про себя. При этом называл

ее

мысленно “Надюша”.

Когда ты в

первый раз на бумаге

рассказывал о летнем кочевье 1945 года, ты не решился воспроизвести

одно из

самых светлых и волнующих тебя до сих пор переживаний. Впоследствии ты

попытался это сделать, но остался недоволен: “Почему-то у меня плохо

излагается прошедшее. …не так, как я думал и как хотелось".

В наших

разговорах ты не раз

возвращался к этому прошедшему, и, кажется, я понимаю и твою светлую

грусть и

то, почему она не ложится на бумагу…

Попробую сам

рассказать, сведя

воедино то, что слышал от тебя. А ты, если надо, поправишь мой рассказ.

Надя была из тех

четверых

девушек, которые чудом уцелели в Освенциме. У нее на тыльной стороне

левого

предплечья, возле запястья, синела татуировка -- номер, под которым она

должна

была пройти свой путь от ворот концлагеря до печей крематория. Чудо,

которое

спасло ее от смерти, -- эшелон французских евреев. Пока печи были

заняты ими, к

Освенциму -- в январе 1945 года -- подошли части Красной Армии, и

нацисты

бежали, оставив уцелевших на произвол судьбы. Как и у других уцелевших,

у Нади

были короткие волосы -- не успели еще отрасти после лагеря.

Надя была самой

молоденькой, --

17 лет. И, предупреждая своих солдат, чтобы они бережно обращались с

девушками,

ее ты велел вообще не беспокоить. Наверно, твои ребята и сами понимали,

что

этим девушкам довелось пережить, и поэтому могли надеяться только на

взаимность. И у некоторых такой взаимный интерес вскоре появился.

После Витштока

прошло месяца

полтора, когда ваш табор добрался до реки Варты. Все уже знали свои

хозяйственные обязанности, а справившись с ними, вечером пошли купаться

на

речку.

И тут Надя --

тихая, немногословная -- вдруг увидела, что ты не только “полевой

командир”, но

еще и красивый парень. Помогло ей, наверно, раскрыть глаза то, что на

берегу

реки ты снял гимнастерку с ее погонами, ремнями и орденами. Под всем

этим

обнаружилась мощная грудь и сильные руки, -- крепкая мужская стать.

Наверно,

там, на реке Варта, ты для начала нырнул, а вынырнул уже далеко от

берега, --

так ты обычно делал, когда мы с тобой ходили на реку. И вынырнув,

поплыл

мощными саженками, – как на родной Березине.

И тут Надя --

тихая, немногословная -- вдруг увидела, что ты не только “полевой

командир”, но

еще и красивый парень. Помогло ей, наверно, раскрыть глаза то, что на

берегу

реки ты снял гимнастерку с ее погонами, ремнями и орденами. Под всем

этим

обнаружилась мощная грудь и сильные руки, -- крепкая мужская стать.

Наверно,

там, на реке Варта, ты для начала нырнул, а вынырнул уже далеко от

берега, --

так ты обычно делал, когда мы с тобой ходили на реку. И вынырнув,

поплыл

мощными саженками, – как на родной Березине.

Когда ты

вернулся к берегу, Надя,

неожиданно для тебя -- и похоже, для себя самой -- стала брызгаться,

как

девчонка. Как девчонка, которая не знает слова “Освенцим”.

Вернулись с

реки, и тут она вдруг

сама стелить тебе постель -- твою ханскую постель: на траве ковер,

перина и

подушки. Хотя до того вечера это делал твой коновод-ординарец.

И когда ты лег,

она легла к тебе.

Этого ты никак не ожидал. На нее -- юную, невысокую, русоволосую и

светлоглазую

Надю -- ты не смотрел как на женщину.

В той ситуации у

тебя, пожалуй,

не было выбора. Но каково же было твое удивление, когда ты понял, что

она и в

самом деле еще не была женщиной!

Это удивление

живет в тебе до сих

пор -- полвека спустя. А вместе с удивлением живет и светлое чувство --

память

о безоглядной и чистой нежности, о природной женственности и

трогательном

внимании к тебе. Она взяла на себя заботы о твоем кочевом быте,

помогала

готовить, заботилась об одежде и белье. И при этом -- никаких претензий

на тебя

или претензий на какие-то льготы своего положения. После первой вашей

ночи ты ее

посадил рядом с собой в фаэтон, но как только фаэтон догнал табор, она

соскочила и пошла вместе с остальными, как было до того, -- следить за

коровами, чтобы не разбрелись.

Только придя на

следующую

стоянку, она вернулась к тебе и к своей новой роли. Так продолжалось

несколько

месяцев -- пока табор добрался до места назначения и пока девушки не

отправились домой -- в свои родные деревни.

Все это время

Надя оставалась

такой же нежной, заботливой и бескорыстной. И ни разу -- ни словом, ни

намеком

-- не выразила своих претензий на тебя. Она, правда, знала, что у тебя

есть

жена и дочурка, но мало ли кто что знает…

Ты ее проводил

домой,

позаботившись, чтобы она приехала не с пустыми руками, и обещал ее

навестить.

Через несколько

месяцев, в ноябре

1945 года, ты это обещание выполнил. Тебе дали отпуск, и после четырех

лет

разлуки ты увиделся с женой и впервые увидел свою дочурку. А

возвращался из

отпуска через Бобруйск и заехал в деревню Плёсы, что возле станции

Телуша.

Встретили тебя

как дорогого

гостя. Жила Надя вместе с доброй мачехой и младшей сестричкой. Тебе

отвели

горницу -- лучшую комнату в доме. Надя протопила для тебя деревенскую

баньку по

всем правилам и вместе с тобой парилась.

В Плесах ты

провел несколько

дней. Надя повела тебя к своим родственникам, где тебя тоже принимали

на высшем

уровне. Ты и был на высшем уровне. Бравый офицер, в кавалерийской форме

--

кубанка, бурка, шпоры. Ордена и три нашивки о ранениях говорили сами за

себя.

Ты освобождал эти белорусские края, ты помог этой девушке вернуться на

родину

из фашисткой неволи. Все очень просто.

В Изяславе ты

получил несколько

писем от Нади. В одном была семейная фотография, где рядом с ними был

молодой

парень, которого ты видел в их доме.

Летом 1946 года,

после

расформирования вашего кавалерийского корпуса, тебя перевели в другой

город, и

больше ты никогда не видел Нади и не получал от нее писем. Но в памяти

твоей

она занимает особое место.

За четыре года

войны, ни разу не

видя своей жены, ты, 23-27-летний не жил монахом. У тебя не было ППЖ --

“походно-полевой жены”, как бывало у старших командиров, но было

несколько

“военно-полевых романов”, а то и просто “соленых анекдотов”.

Но то, что было

с Надей,

заслуживает совсем иного названия -- нежного и грустного. У тебя до сих

пор

неспокойно на душе, когда ты думаешь о ней. Тебе до сих пор не ясно,

как она

смотрела на ваши отношения, и нет ли на тебе вины… Ты не раз уже

рассказывал

мне об этом и делился своими сомнениями.

Кроме твоих

слов, я слышал

интонацию и видел чувство. И мое восприятие этого эпизода твоей жизни

более

умиротворенное -- хотя тоже и нежное и грустное.

Проще всего

сказать, что ты был

честен с ней, что она знала о твоей семье. Но дело не в этом, не

столько в

этом. Законы притяжения одного сердца к другому ни поддаются

объяснению.

Ньютон с его всемирным тяготением, Эйнштейн с его гравитацией тут

бессильны. И

слава Богу.

Когда я смотрю

на тебя ее

глазами, там на берегу Варты, то вижу не просто статного парня. Вижу и

твое

бережное отношение, и ответственность за тех, кто тебе доверил свои

измученные

души. Освенцим все время напоминал о себе хотя бы этим ужасным синим

номером на

девичьей руке. А в тебе так легко было увидеть тех освободителей,

которых они

там в лагере так долго ждали. И крестообразный шрам на твоем предплечье

ясно

говорил, что ее -- Надино -- освобождение далось и твоей кровью. Тогда

этот

шрам был, наверно, более отчетлив, ведь после ранения прошло всего

несколько

месяцев. Потом она увидела и два других твоих шрама.

Как это чувство

благодарности

сплелось с силой сердечного притяжения тогда, на берегу Варты, могла бы

сказать

только сама Надя. Почему к ее чистой нежности не добавилось никаких

практических соображений, тоже могла бы сказать только она. Наверно,

потому,

что у нее была чистая, юная душа.

И еще, быть

может, потому, что

выросла она в деревне Плёсы, что возле станции Телуша. Ведь, как ты мне

рассказывал, в белорусской деревне любовные нравы были гораздо проще,

естественнее, скажем так, чем в городе. Это -- по твоим собственным

впечатлениям,

полученным во время студенческой практики.

Но всё это лишь

предположения, --

о Наде я знаю только от тебя. А о тебе я знаю от себя самого, и уже

пятьдесят

лет. Поэтому мне проще выдвигать гипотезы на твой счет.

Тебе свойственно

принимать под

свое покровительство тех, кто по воле судьбы оказывается рядом с тобой.

И

чувство ответственности за ближнего тем острее, чем чище и прямодушнее

относится ближний к тебе. Тем более, когда твоей ближней 17 лет, а тебе

27.

Мог ли ты,

должен ли ты был изменить

свой семейный уклад от нечаянно встреченной Надежды? Ты задавал себе

эти

вопросы и тогда, и потом. И даже сейчас, мне кажется, задаешь. И при

этом

испытываешь одновременно разные чувства: благодарность и нежность,

растерянность и вину.

Я не вижу

оснований для вины.

Любовь -- сама себе награда. И думаю, у Нади не было причин жалеть, что

выбрала

тебя своим первым мужчиной. У тебя большое сердце, мощный источник

нежных

чувств. Чувств хватало на многое. Если такое не очень соответствует

устоям

общественной жизни, то, во-первых, сами эти устои не очень-то

устойчивы. А,

во-вторых и в главных, на мой взгляд, всего важнее устой быть честным и

смелым

в своих мыслях и чувствах. Остальное -- дело совести, которая знает то,

что

неведомо никому другому.

А семейный свой

уклад ты, на мой

взгляд, не мог и не должен был менять. Не потому, что Надя была “из

другого

мира”, что в ней не было ничего еврейского. Твой мир достаточно открыт

и

достаточно велик, чтобы вместить другие миры. Это я знаю и по твоим

разно-национальным

друзьям, и по украинским и русским песням, которые живут в твоей душе,

не

ссорясь с еврейскими. Не сомневаюсь, твоя белорусская жена приобщилась

бы к

еврейству. Ты бы ее научил готовить ЦИМЭС и ГЭФИЛТЭ ФИШ точно так же,

как

научил мою еврейскую маму. И так же как моя еврейская мама, твоя

белорусская

жена пела бы с тобой дуэтом еврейские песни. Кроме прочего, твой

паричский мир

и ее плесовский мир имели много общего, они соседствовали не только

географически.

Но, главное , не

мог и не должен

был ты менять свое семейное положение, потому что не ты ее выбрал, а

она тебя.

Это не твой способ жизни. Ты свою жизнь делаешь сам -- хорошо это или

не очень.

Сам выбираешь. Сам решил, увидев Году: “Она будет моей женой.” Сказано

--

сделано.

Ну и последний

довод, почему тебе

не следовало оставлять Годочку. Последний по счету, но не по важности.

Скажи,

пожалуйста, если бы ты ее оставил, то как же я?! И кто бы тогда сочинял

быль о

твоей жизни под названием ЛЭХАИМ?

|

|

Такими ты увидел свою жену Году и дочку осенью

1945-го. А через год, когда ты наладил мирную жизнь и обустроил семейное гнездо, они преобразились в такие вот два цветка душистых прерий -- рядом с таким

тобой: на погонах две лейтенантские звездочки и два кавлерийских

клинка, скрещенные на подкове. И такими красивыми вы поджидали меня. А я уже явился на все готовенькое. |

|

|

|

На

коне и в пешем строю

Рассказывая о

своем настроении после войны, ты как-то

сказал: “Я был на коне”. Так оно и было, хотя с кавалерийского

коня ты

сошел осенью 1945

года. Один

эпизод из твоих воспоминаний того времени говорит об этом довольно ясно.

«Поздней осенью

1945 года наш

корпус двинулся из Хрубешува -- со всем хозяйством в конном строю -- на

место

постоянной дислокации в район Изяслава. Я надеялся, что при

расформировании

корпуса меня демобилизуют -- специалистов народного хозяйства отпускали

из

армии в первую очередь. Уже строил планы, как вернусь к профессии

строителя,

вернусь в институт в Минске и закончу его. Но, увы, несмотря на все мои

усилия,

ничего не получилось. Помешало то, что я тогда был на тыловой

должности, а не

на строевой. Профессия строителя, как оказалось, была нужна и в армии.

Меня назначили

помощником

начальника КЭЧ (квартирно-эксплуатационная часть) в город Яворов. Жить

пригласил меня к себе в дом подполковник Константин Слепцов, тоже из

кавалеристов и тоже родом из Белоруссии, -- он был секретарем

парткомиссии инженерной бригады, в которой и я состоял на партучете.

Питался я

в местной

чайной, заведовал которой Бодян -- еврей, чудом избежавший

уничтожения. В

эшелоне, который направлялся в Майданек, он сумел разобрать доски в

полу

вагона, на остановке вылез и лежал между рельсами, пока над ним

прогрохотал

весь эшелон.

Однажды вечером

с одним знакомым

офицером мы ужинали в чайной, беседовали за бутылкой пива. Не одной,

конечно.

За другим столом рядом сидели четыре офицера из инженерной бригады и

занимались

тем же, что и мы.

Пиво есть пиво,

и мне несколько

раз пришлось выйти из-за стола по естественной надобности. Вдруг меня

подзывает

майор из той компании и дает замечания, чтобы я себя вел прилично.

- В чем дело? --

спрашиваю я.

- Что это за

громкий смех и

почему вы толкаете меня?!

- Никто вас не

трогает. Сидите и

не рыпайтесь.

Я сел на свое

место и продолжил

беседу.

Но тут майор

встал и опять

подзывает меня к себе. Я подошел, а он, наклонившись ко мне, сказал

вполголоса:

“Эх, жжжид…! Мало вас, евреев, перебили !"

Не раздумывая, я

со всей силой

ударил его по морде. Началась драка. Он оказался на полу. Подбежали

офицеры и

Бодян, -- разнимать. Во время драки я выкрикивал что-то вроде: “Я

тебе

покажу “жид”, сволочь такая…"

Нас разняли.

Этот майор, фамилия

его была Парфенов, ушел со своими друзьями, и я -- вне себя -- пошел

домой.

Костя Слепцов,

увидев мой вид,

сразу спросил: “Что случилось, тебя не узнать?!"

Я ему все

рассказал и говорю: “Мое

счастье -- или его счастье , что у меня с собой не было пистолета, -- я

бы его

убил!” (А тогда у меня было четыре трофейных пистолета разных

калибров и

еще штатный.)

Слепцов заставил

меня написать

заявление в парткомиссию. И дело разбиралось в кратчайшее время.

На заседание

пришел командир

инженерной бригады полковник Сорокин -- защищать своего подчиненного.

Заседали

долго. Парфенов врал, оправдывался, говорил, что это я его сначала

ударил, и

только тогда он, якобы, сказал, что первый раз видит, чтобы еврей

дрался. Костя

был за меня и спросил его: “А почему же он ударил? Что, ни с того ни

с сего,

подошел и ударил?"

В результате

приняли решение --

Парфенова за антисемитское выступление исключить из партии, а Горелику

за

нетактичное поведение и драку в общественном месте объявить выговор без

занесения в учетную карточку. Окружная парткомиссия, правда,

ограничилась

вынесением Парфенову строгого выговора…

Это была осень

1946 года.»

Пора уже

предъявить документы в подтверждение твоих

рассказов. Достаю их из семейного архива.

Во-первых,

|

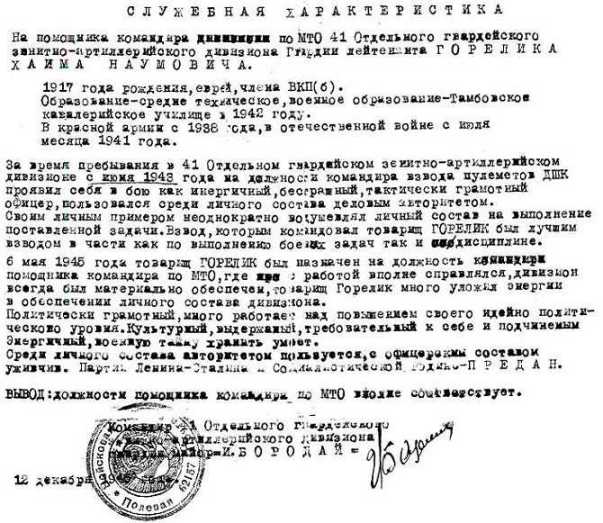

СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА На помощника командира по МТО 41

Отдельного гвардейского 1917 года рождения, еврей, члена

ВКП (б). Образование - средне техническое,

военное образование - Тамбовское кавалерийское училище в 1942

году. В Красной Армии с 1938 года, в

отечественной войне с июля месяца 1941 года. За

время пребывания в 41 отдельном гвардейском

зенитно-артиллерийском дивизионе с июня 1943 года на должности

командира взвода пулеметов ДШК проявил себя в бою как энергичный,

бесстрашный, тактически грамотный офицер, пользовался среди

личного состава деловым авторитетом. Своим

личным примером неоднократно воодушевлял личный состав на

выполнение поставленной задачи. Взвод, которым командовал товарищ

ГОРЕЛИК был лучшим взводом в части как по выполнению боевых задач

так и дисциплине. 6

мая 1945 года товарищ ГОРЕЛИК был назначен на должность помощника

командира по МТО, где с работой вполне справлялся, дивизион

всегда был материально обеспечен, товарищ ГОРЕЛИК много уложил энергии

в обеспечении личного состава дивизиона. Политически

грамотный, много работает над повышением своего идейно политического

уровня. Культурный, выдержанный, требовательный к себе и

подчиненным. Энергичный, военную тайну хранить умеет. Среди

личного состава авторитетом пользуется, с офицерским составом

уживчив. Партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине -- ПРЕДАН. ВЫВОД:

должности помощника командира по МТО вполне соответствует. Командир Отдельного гвардейского 12 декабря

1945 года |

Для глаз,

непривычных к тому времени,

тут выпирает преданность Партии Ленина-Сталина и Социалистической

Родине. Но

когда знаешь, что почем было тогда, понимаешь: эти слова – ничего не

значащая

казенная декорация. А на первом плане -- такой вот Гвардии лейтенант

ХАИМ

ГОРЕЛИК, в бою энергичный и бесстрашный, и с материально-техническим

обеспечением дивизиона вполне справляющийся. Ясно, что командир

дивизиона Иван

Бородай был доволен своим помощником по МТО. Был собой доволен и Хаим

Горелик,

-- чувствовал себя “на коне” даже в пешем строю.

А во-вторых,

фото.

Нет у нас

фотографий, где ты на

коне в военное время. Но есть такое

фото твоего

однополчанина Ефима Фонкаца,

так что можно представить, как выглядел тогда и ты. В 1980 году вы -

два Ефима

- сфотографировались вместе в День Победы, и он надписал тебе свою

военную

фотографию:

Нет у нас

фотографий, где ты на

коне в военное время. Но есть такое

фото твоего

однополчанина Ефима Фонкаца,

так что можно представить, как выглядел тогда и ты. В 1980 году вы -

два Ефима

- сфотографировались вместе в День Победы, и он надписал тебе свою

военную

фотографию:

Боевому другу,

однополчанину

Ефиму Наумовичу от Ефима Исааковича Фонкац, командира 3-й батареи 1679

арт.-мин. полка, 32-й кав. дивизии, 3-его кав. корпуса, на память о

минувшей

войне.

Зато есть твое фото на коне в мирное время -- в 1977 году в кино-кавалерийском полку (созданном в 60-е годы для съемок фильма “Война и мир”). Когда ты с однополчанами приехали на встречу в этот полк, представилась возможность сесть на коня, ты не упустил шанса.

http://berkovich-zametki.com/2005/Zametki/Nomer6/Gorelik1.htm