Геннадий

и Ефим Горелики

ЛЭХАИМ!

или

Хаим на коне

(Диалог

воспоминаний отца и размышлений сына)

Часть 4. На

фронте

Штурм высоты

на правом берегу реки Миус

Об этой ночи

ты мне рассказывал много раз.

День боев в

июне 1944-го. “Их бин австриешер шрайбер…".

Дата в

школьной тетрадке -- “21 апреля 1972 года”

Темная ночь у

переправы через Березину

Бой на

переправе “Чарный бруд”

На фронте

На

Сталинградский фронт

«Из

Шадринска мы выехали в

теплушке. В Свердловске эшелон поставили в какой-то тупик. Мне

удалось

дозвониться до Хрулевых, и к поезду пришли тетя Цира и ее муж

– дядя Нохим, и

их 10-летний сынишка. Как они меня нашли, не помню, но хорошо

помню, что они

принесли бутылку водки и закуску. Мы очень обрадовались

встрече и о многом

успели поговорить.

В

Оренбурге эшелон

расформировали. Курсантов разбили на группы по направлениям и

приказали

следовать далее самостоятельно в проходящих поездах. Для этого

раздали

проездные билеты и аттестаты на продовольствие. Меня назначили

старшим группы

из 10 лейтенантов и выписали на мое имя аттестат на 10

человек. Однако шестеро

из этой десятки куда-то подевались, и мы отправились

вчетвером: Бельченко

Виктор Васильевич, Митченко Георгий Акимович и Печенов Андрей

Иванович. На всем

пути нам выдавали - на продпунктах - сухой паек на десять

человек, и мы четверо

с этим вполне справлялись. А по настоящему отвели душу, когда

стали добираться до

корпуса на попутных машинах: ночевали в частных домах, и

хозяева из нашего

сухого пайка готовили домашнюю еду и для нас и для себя.

Еще в

училище я узнал, что семья

Андрея Печенова также эвакуирована в Акмолинск, и мы с ним

собирались со

станции Карталы немного отклониться и хотя бы на день заехать

в Акмолинск --

повидаться. У меня же там была доченька, которую я еще не

видел. Но все же не

решились на такое самовольство.

Догнали

мы корпус, когда он уже

был в боях в районе хутора Заозерский. Меня назначили

командиром пулеметного

взвода в 25-й Апшеронский гвардейский кавалерийский полк 6-й

гвардейской

кавалерийской дивизии имени Пархоменко, -- таков полный титул.

Имя города в

названии полка отмечало боевые заслуги по взятию города во

время гражданской войны.

Другие два полка нашей дивизии носили имена: 23-й

Подгайцевский и 28-й

Дубненский. Потом к этим названиям добавились имена городов,

взятых в

Отечественную войну: 25-й Апшеронский Аленштайновский, 23-й

Подгайцевский

Лидский, а было ли второе имя у 28-го, я не помню.

Наш

полк дошел до реки Миус,

недалеко от Куйбышево (бывшей Голодаевки) Матвеево-Курганского

района

Ростовской области, и занял оборону на левом берегу реки. На

правом -- высоком

-- берегу стояли немцы, и держались они крепко -- построили

ДЗОТы

(дерево-земляные огневые точки), хватало у них и оружия и

боеприпасов.

Наша

дивизия получила приказ

выбить гитлеровцев и занять правый берег. К тому времени

народу в полку

осталось очень мало. В пулеметном эскадроне бойцов набралось

всего на два

расчета. Командовать этим полувзводом приказали мне, хотя

другие офицеры имели

больший боевой опыт. Судя по тому, что я видел впоследствии,

думаю, командир

эскадрона хотел испытать меня -- как еврей покажет себя в бою.

Из

незадействованных офицеров

укомплектовали взвод автоматчиков.

В

конце февраля мой полувзвод с

двумя пулеметами “Максим” поставили в боевое охранение. Оно

комплектовалось на

командном пункте полка. Тогда я впервые увидел ППЖ

(походно-полевую жену): из

комнаты начштаба полка, майора Лялина, вышла красивая девушка

лет двадцати,

уселась на сани и укатила в тыл полка. Лялин взял ее в полк в

донской станице и

была она с ним до конца войны.

Боевое

охранение располагалось

между нашей и немецкой передовыми позициями. По ночам немцы

постоянно запускали

осветительные ракеты и при малейшей тревоге открывали

пулеметный и минометный

огонь.

Еще

сохранился снег. Днем таяло,

а ночью примораживало и было довольно холодно. Обследовав

место и оценив

обстановку, я установил пулеметы.

Недалеко

от пулеметных точек, на

месте сгоревшего дома, оказался просторный погреб (а может

быть, дом разобрали

немцы, когда строили свои ДЗОТы). В этом погребе я устроил

место отдыха и

обогрева для солдат, сменяемых на карауле. Свет давали плошки

-- трофейные

плоские свечки. В земляной стене погреба вырыли нишу, в

которой устроили печку.

Вывели наружу трубу и следили, чтобы из нее не вылетали искры

и не раскрыли

нас. Дрова брали из остатков строений вокруг.

Ужин

нам на передовую доставлял

старшина, и делал это аккуратно и с вниманием. Так к нам

относились все наши

“тыловые”. Помню, я сказал старшине, что у меня нет запасных

портянок, а сапоги

днем промокали. И он привез портянки и валенки.

На

следующую ночь к нам пришел

комсорг полка. Мы в погребе пели песни, особенно ему

понравилось, как я спел

“Живет моя отрада в высоком терему…” Он пришел к выводу, что

мы неплохо

устроились.

В

боевом охранении мы пробыли

несколько дней.»

Штурм высоты на правом берегу реки Миус

«Ночью

28 февраля нас сняли с

боевого охранения и приказали подготовиться к наступлению с

целью захватить

высокий берег Миуса и двинуться дальше.

Я еще

раз проверил пулеметы, и,

главное, патронные ленты. Подмоченные ленты могли “задержать”

стрельбу. Ленты

подсушили, все привели в порядок.

Мне

помогал помкомвзвода старший

сержант Ильясов, азербайджанец. Все у него получалось

организованно, без шума и

суеты.

Вообще,

солдаты приняли меня,

необстрелянного, очень хорошо. Выделялся один высокий, уже не

молодой, опытный солдат

-- татарин. Он первый обратился ко мне: “Товарищ ГВАРДИИ

лейтенант” и слово

“гвардии” звучало для меня очень значительно. Этот солдат в

последующих боях

здорово помогал мне в острых ситуациях и служил примером для

других. Он знал,

как себя вести при артналете, при бомбежке, минометном

обстреле и в других

ситуациях.

В

штабе полка собрали командиров

подразделений, которым предстояло участвовать в штурме высоты.

Лялин объяснил

общую задачу и частные задачи отдельным группам. На штурм

бросались последние

силы, а из старших командиров непосредственное участие

принимал начальник

разведки полка капитан Лейкин.

К

рассвету все сосредоточились на

указанном рубеже и после “артподготовки” -- трех выстрелов 45

мм пушки (все

снаряды, что оставались) -- начался штурм.

Перед

моим полувзводом с двумя

пулеметами был крутой склон, поросший кустарником и покрытый

снегом с

проталинами. А наверху -- немецкий ДЗОТ. Я решил идти двумя

штурмовыми

“колоннами”, в каждой -- пулемет и пять-шесть бойцов. Пока

один пулемет вел прицельный

огонь по ДЗОТу, вторая группа продвигалась перебежками вперед

и вверх по

склону. Когда они закреплялись на подходящем месте и открывали

огонь по ДЗОТу,

первая группа поднималась вверх. И так, шагами, не давая

немцам распрямиться,

через несколько часов мы взяли высоту. Немцы бежали, оставив и

оружие и шмотки.

Здесь я впервые ощутил радость победы над врагом. Мне

удивительно было, как это

мы сумели овладеть высотой. Ведь у нас было так мало сил и

огневых средств, а

немцы бросили много пулеметов, автоматов и боеприпасов.

Хлопцы

переобулись, намотав

вместо мокрых портянок куски сукна из немецких одеял. В

немецких ранцах нашли

солдатские припасы, бритвенные приборы, котелки и пр. (У меня

до самого отъезда

в Америку хранился кожаный футляр с бритвенными

принадлежностями того времени.)

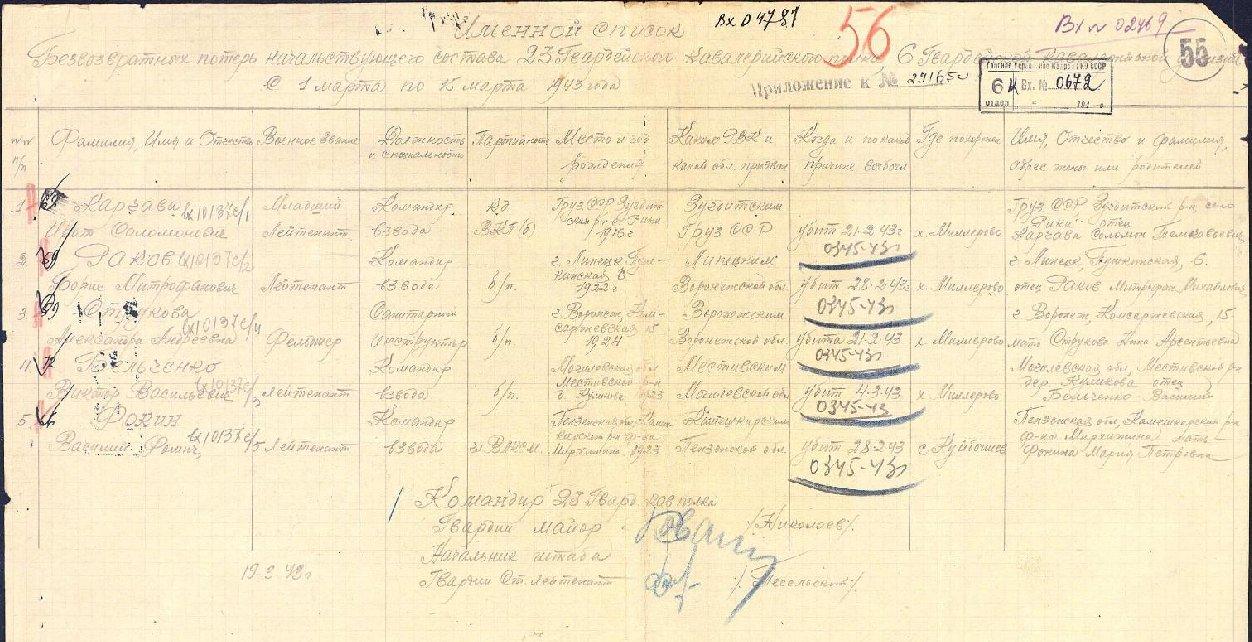

В другом месте, на другое немецкое укрепление наверх шли “сабельники”. В их числе действовал и офицерский взвод автоматчиков, в котором был Виктор Васильевич Бельченко. В ходе атаки он был тяжело ранен в голову. И умер в медэскадроне через несколько дней. Мой друг, с которым мы вместе добирались из училища до передовой, провоевал лишь несколько часов. В 20 лет -- расцвет юности -- закончилась его жизнь…

|

Именной список |

|||||||||

|

№№ |

Фамилия, Имя и Отчество |

Военное звание |

Должность |

Партийность |

Место и год рождения |

|

Когда и по какой причине выбыл |

Где похоронен |

Адрес жены или родителей |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. |

Бельченко |

Лейтенант |

Командир |

б/п |

Могилевская обл., Местивский р-н,, д.

Куликова, 1923 |

|

убит 4.3.43 |

хутор Миллерово |

Могилевская обл., Местивский р-н,, д.

Куликова, отец Бельченко Василий |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1

марта 1943 года солнце

припекло, и по оврагу, который вел к хутору Ново-Бахмутскому,

потекли ручьи.

Пришлось сменить валенки на сапоги.

Из

моих солдат никто не

пострадал. Я сразу же дал задание привести в порядок пулеметы

и ленты. На

чугунных печках в немецких блиндажах просушили ленты и

обмундирование.

На

новом рубеже появился капитан

Лейкин. Он собрал нас офицеров -- всего четыре человека,

развернул свою

топографическую карту -- у командиров взводов карт тогда не

было -- и стал

обсуждать задачи на ближайшие часы. Осмотрели овраг и

вероятные направления

атак немцев.

Один

из моих пулеметов я

установил к оврагу, другой метров в ста от него. Между

пулеметами расположились

сабельники, которыми командовали два лейтенанта. Один --

Анисимов -- был из

наших выпускников. Другой был из “стариков” -- до боев он

ходил гоголем, в

белой кубанке и щегольской венгерке.

С

наступлением темноты боевое

охранение донесло, что по оврагу наступают немцы, в большом

количестве. Мы

приготовились к бою.

С

криками “ура” из оврага стали

подниматься “тени” -- ночь была темная, и разглядеть атакующих

толком было

невозможно. Началась стрельба. Мой пулемет вел огонь

очередями, сабельники

помогали карабинами и автоматами. Силы были неравные, и я

поспешил ко второму

пулемету. Подтянули его к оврагу, и наш огонь усилился.

Я

написал “с криками УРА” -- так

оно и было. Видимо, в атаку на нас шли казаки, -- бой шел в

краю донского

казачества. И в последующих атаках этой ночью слышны были

крики “ура” и призывы

на чистом русском языке, вроде: “Русские братья сдавайтесь в

плен, и вам будет

обеспечена хорошая жизнь”, “Вы окружены, сопротивление

бесполезно”.

Атаку

со стороны оврага мы

отбили, но с потерей. Лейтенант Анисимов, мой однокурсник, был

тяжело ранен в

ногу. В перерыве между атаками удалось отправить его с

передовой. А второй

лейтенант, как только начался бой, куда-то исчез, и до утра мы

его так и не

видели.

Следующую

атаку не пришлось долго

ждать, но началась она с другой стороны -- по верху. Хорошо,

что я успел

поставить пулемет на прежнее место. С началом атаки пришлось

добавить к нему и

второй пулемет. Командовать сабельниками я поставил одного

сержанта. Звали его

Олег, он заикался после контузии, в боях был с начала войны и

уже трижды был

ранен. Это он мне рассказал в перерыве между атаками.

Вторую

атаку отбить было труднее,

ибо мы с противником были на одной высоте. Собрав людей в один

кулак, я поднял

их в рукопашную. Немцы дрогнули и отошли. Преследовать их мы

не стали, да и не

могли.

Таких

ночных атак мы выдержали

штук семь.

В

одной из них был ранен в живот

сержант Олег. Он умер у меня на руках. Последнее, что он

попросил, заикаясь, --

не оставлять его… Бесстрашный парень, он личным примером вел

бойцов в атаку.

Худощавый, среднего роста, лет 25, родом из Подмосковья...

Много хороших солдат

я видел за время войны. Олег был со мной в боях всего только

сутки, но для меня

он остался образцом солдатского мужества.

С

рассветом бои прекратились. Я

взглянул на себя в зеркало трофейного бритвенного прибора -- и

не мог себя

узнать. Лицо какое-то серое, сосредоточенно серьезное. »

Первое ранение

«После

этой ночи мы несколько раз

пытались наступать на хутор Ново-Бахмутский, но немцы

встречали нас шквальным

огнем и минометно-артилерийским обстрелом. Налетали и

бомбардировщики Юнкерсы.

Моя

английская шинель была

прострелена в нескольких местах. Оберегал меня больше всего

опытный

солдат-татарин, которого определили мне в коноводы. Но 3

марта, при очередной

попытке взять Ново-Бахмутский, меня ранило. Ранение легкое --

в “мягкое место”

-- в левую ягодицу. Санинструктор направил меня к полковому

врачу, а тот -- в

медсанэскадрон, который располагался в Куйбышево.

Я

отправился туда пешком,

прихрамывая. Навстречу мне попался командир эскадрона и к

моему крайнему

удивлению с холодной насмешкой спросил: “Что, в тыл

прятаться?” и не

предложил отвезти меня.

В

медсанэскадроне меня оперировал

хирург майор Лебедин. Перед операцией он мне сказал, что

придется потерпеть. Я

спросил: “А петь можно?” И пел. Лебедин вынул из раны

три небольшие

осколка от мины

Этому

хирургу пришлось меня

оперировать еще дважды: 29 декабря 1943 года у деревни Ермачки

под городом

Городок в Белоруссии и 17 февраля 1945 года под городом

Нойштеттин в Померании.

И каждый раз он меня спрашивал, буду ли я петь.

После

операции меня из

медсанэскадрона переправили в корпусной госпиталь. Он

располагался в большой

брезентовой палатке. Попал я туда ночью и случайно услышал,

как один раненный

что-то рассказывает своим соседям. Я понял, что это солдат из

нашего полка и

что он рассказывает как раз о нашем ночном бое. Но при этом

прибавлял изрядно

для красного словца и превозносил меня изо всех сил. Я

отозвался: “Слушай,

ты ври, но меру знай!” Тут он бросился ко мне с

восклицаниями: “Вот, это

наш гвардии лейтенант, это он …"

Об

этой ночи непрерывных атак я

не раз рассказывал Геннадику, и он попросил меня записать.

Наверно, надо было

писать подробнее и образней. Может быть, удастся это сделать в

другой раз,

когда я смогу заняться только воспоминаниями, а сейчас

работаю, да и семейных

дел много.

Дай

Бог, чтобы на старости лет

сохранилась память и здоровье, тогда я постараюсь…

Москва,

6 июня 1979 года -- 36

лет и три месяца после той ночи на реке Миус.»

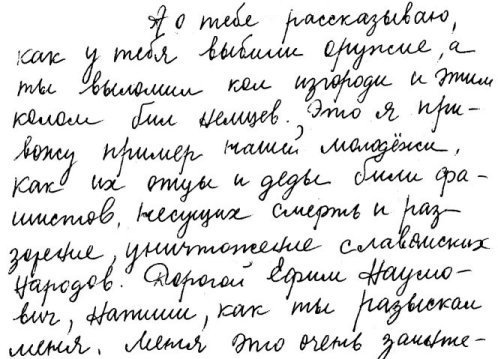

Об

этой ночи ты мне рассказывал много раз.

Да, об

этой ночи ты мне

рассказывал не раз. На Сахалине, перед сном, я часто просил

рассказать “про

войну”. Может быть поэтому твой лаконичный рассказ так легко

превращается для

меня в живое ощущение: темная ночь, только пули свистят по

степи… “Тени”,

идущие в атаку то снизу, то сверху. Два пулемета … И до смерти

четыре.. нет,

всего один шаг.

Ты

утром не узнал себя в

зеркальце, а я тебя узнаю. И домовитость -- сделал из

брошенного погреба теплый

приют. И умное бесстрашие. И сообразительность. И внимание к

поведению людей

рядом. И песня, которую я много раз слышал и в которой долго

не замечал ничего

фронтового:

Живет моя отрада

в высоком терему,

А в терем тот высокий нет ходу никому.

Я знаю, у

красотки есть сторож у крыльца.

Никто не загородит дорогу молодца.

Войду я к милой

в терем и брошусь в ноги к ней.

Была бы только ночка, да ночка потемней.

Была бы только

ночка, да ночка потемней.

Была бы только тройка, да тройка порезвей.

О чем

еще петь, когда вокруг

темная ночь и до смерти четыре шага?… А что, интересно, ты пел

на хирургическом

столе?

В

детстве я так радовался твоим

словам -- “легкое ранение”. Мне нравились оба эти слова. Я не

имел ничего

против ранения, но так хотелось, чтобы оно было легкое и чтобы

кроме шрама от

него ничего не осталось!

И

столько раз я пытался

представить себя на твоем месте -- в этом воображении доходил

до состояния,

когда мурашки ползли по спине -- и от ночного холода на берегу

Миуса, и от

ответственности, и от решимости… Но никогда не было

уверенности, что и я сумел

бы… И давным-давно возникло ощущение, что кроме твоей

смелости, и силы духа, и

солдата-татарина, хранило тебя еще что-то. Чье-то

благословение.

Может

быть оно дошло до тебя из

глубины веков по коэнской линии.

А

может быть, это твоя мама

позаботилась. Ты удивляешься, что она мало говорила, когда

приехала к тебе в

училище. А только смотрела и смотрела на тебя. Наверно, ей

некогда было

разговаривать вслух. Потому что она смотрела на тебя и все

время повторяла

молча: “Только вернись живым, мой мальчик. Только вернись

целым, сыночек”

(конечно, на идиш, где сыночек – ЗУНЭЛЭ).

И

подействовало.

Госпиталь в городе Шахты

« В

середине марта меня из

корпусного госпиталя направили долечиваться в эвакогоспиталь в

город Шахты,

Ростовской области. Машина довезла меня до хутора,

расположенного от города

километрах в семи. Дальше ехать не дала распутица.

Я

постучался в ближайший дом.

Открыла мне молодая женщина и когда я объяснил свою ситуацию,

меня радушно

приняли. В доме жили две сестры. Мне помогли помыться и

накормили как могли.

Там я переночевал, а назавтра пешком отправился в город.

Госпиталь

располагался в здании

средней школе на ул. Карла Маркса. Определили меня в палату,

где лежало не

меньше 25 человек. Вызвали на перевязку. Рана была большой, но

особой боли я не

чувствовал. Рядом со мной перевязывали молодого офицера, у

которого была рана,

подобная моей. Увидев эту чужую рванную рану, я потерял

сознание... Дали

понюхать нашатыря, и я пришел в себя.

В

госпитале было много раненных

из нашего корпуса. Лежал с ампутированной ногой лейтенант

Анисимов, раненный в

ту самую ночь атак на Миусе, 1 марта 1943 года. В госпитале я

встретил своего

друга-попутчика из училища Жору Митченко, он тоже был легко

ранен. Раны

заживали, и вскоре мы начали выходить на улицу. Вначале

грелись на солнышке

рядом с госпиталем, а потом стали прогуливаться подальше.

Когда я еще был

лежачим больным, нянечка привела в порядок мое обмундирование,

и мы с Жорой

гуляли по городу, ожидая выписки. Времени не теряли. В городе

размещалась

полевая почта, и работавшие там девчата вечерами устраивали

танцы под гармошку

...

3 мая

1943 года я вернулся из

госпиталя в свой 25-й полк и принял взвод в пулеметном

эскадроне. Полк стоял на

хуторе Ольховский в Раздорском районе Ростовской области,

километрах в 50 от

города Шахты. Наш корпус, снятый с линии обороны, находился

тогда на

формировании.

Взвод

мой почти полностью

укомплектовали из новобранцев -- ребят 1924 -25 года рождения

из

Ставропольского края.

Пополнился

и конский состав.

Кони, правда, прибыли запущенные, исхудалые, но породистые. Я

себе выбрал

хорошего по экстерьеру коня, хоть и отощалого. На выпасе в

лугах Северного

Донца лошади набирали тело прямо на глазах. И мой конь

преобразился. Как-то я

на нем ехал по хутору, и меня остановил замкомандира полка: “Где

же ты

такого хорошего коня подобрал?” Он еще несколько раз

приезжал и в конце

концов отобрал коня для себя...

Мы

готовились к маршу, куда --

еще не знали. И тут, в недобрый час с пастбища прискакал

дежурный и доложил,

что ночью они проспали и сейчас не хватает 12 коней.... Скорей

всего это

поработали хлопцы из 32-й -- “Цыганской”, как ее называли, --

дивизии (другие

две дивизии корпуса были гвардейскими). Я доложил командиру

эскадрона. А тот

мне: “Ничего не знаю. Или под трибунал, или бери где

хочешь. Чтобы все до

единого коня были."

Подобрал

я группу солдат и

пустился в путь -- искать “своих” лошадей. Объездили мы вокруг

много верст. Не

всякий конь годился -- пулеметные подразделения

комплектовались лошадьми серой

масти. Кавалеристы всех частей зорко оберегали конский состав,

но все же нам

удалось “найти” -- вернее украсть примерно половину пропавших

и как-то

укомплектовали взвод. Колхозные -- не колхозные, не важно.

Поиски, разъезды,

ночлеги на хуторах, и конокрадство -- все это для меня было

большим

переживанием.»

Комвзвода ДШК

«

Маршем мы направились в сторону

Воронежа. И на марше я случайно встретился со своим знакомым

по училищу --

Дороховым Тимофеем Гордеевичем. Из училища его выпустили на

4-5 месяцев раньше,

он уже имел редкий орден “Богдана Хмельницкого” и был

командиром эскадрона

пулеметов ДШК 41-го Отдельного зенитно-артиллерийского

дивизиона.

Дорохов

помнил, что в училище я

прибыл младшим политруком. Он поинтересовался, как это

получилось и кем я

работал до войны? Разговорились, и он стал меня убеждать

перейти к нему в

эскадрон. Я не возражал, тем более, что видел предвзятость

моего тогдашнего

командира эскадрона. Но пулемет ДШК я совсем не знал, а быть

несведущим в том

деле, каким занимаюсь, я не привык. Дорохов меня успокоил “Изучишь,

чего там

…” и стал за меня хлопотать в штабе дивизии. В июне 1943

года меня перевели

командиром взвода пулеметов ДШК.

Отдельный

зенитно-артиллерийский

дивизион включал в себя батарею 37 мм зенитных орудий, которая

находилась при

штабе дивизии, и три эскадрона ДШК, которые придавались

кавалерийским

(сабельным) полкам.

Эскадронами

ДШК командовали

Дорохов Тимофей Гордеевич (из-под Воронежа), Ткач Александр

Ефстафьевич ( родом

из города Тульчин Винницкой области), и Сотников (забыл его

имя, родом из Белоруссии,

вблизи Жлобина). За время войны мне довелось служить во всех

трех эскадронах.

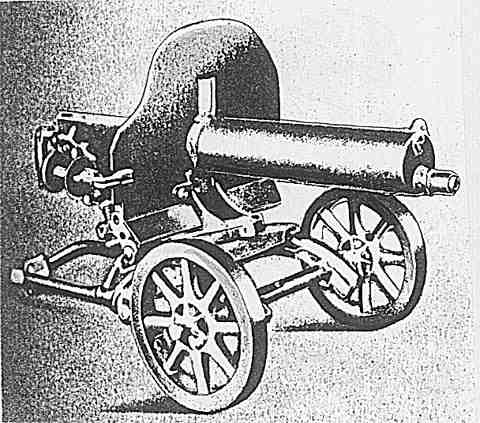

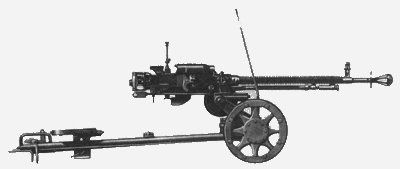

Пулемет

ДШК (Дегтярева-Шпагина

крупнокалиберный) был новым оружием двойного назначения -- и

по наземным и по

воздушным целям. В училище мы изучали старый пулемет “максим”,

начавший

стрелять еще в прошлом веке.

Чтобы

освоить ДШК я достал

небольшую книжечку-наставление и через короткое время знал все

возможные

задержки при стрельбе и прочие детали, без которых командовать

взводом

невозможно. Вскоре я уже помогал другим командирам в ремонте

пулемета и стал

чувствовать себя на новом поприще вполне уверенно.

|

Пулемет системы “максим” (изобретенный

американцем по фамилии Максим) |

Пулемет ДШК, принят на вооружение в 1938 г.

|

Кроме

устройства пулемета, мне

приходилось, разумеется, учить солдат и всем кавалерийским

премудростям. На

марше, на реке Хопер мы отрабатывали способ форсирования реки.

По уставу при

форсировании реки конник направляет коня в воду, сидя верхом,

но когда лошадь

пускается вплавь, кавалерист должен соскользнуть с седла и

плыть рядом. Я это

хорошо усвоил еще в училище и показывал новобранцам, как это

делается. Не все

наши командиры умели плавать и только на словах рассказывали,

как надо делать,

-- получался конфуз. Надо было уметь обращаться и с

бричками-тачанками, на

которых устанавливались пулеметы.

После

долгого марша мы пришли в

места недалеко от города Россошь Воронежской области. Это был

Степной фронт,

где сосредоточились семь кавалерийских корпусов -- второй

эшелон на случай

прорыва немцев на Орловско-Курской дуге. Но тогда мы этого не

знали. Установив

пулеметы на огневых позициях, начали обучать новое пополнение.

На

место дислокации эскадрона на

хуторе Охор-Лиман я приехал с опозданием, -- к концу марша в

одной бричке

полетело колесо, и я застрял в пути, пока искал кузнеца. Все

дома уже

распределили, и старшина указал мне на маленький домик,

отведенный мне для

квартиры. Я сравнил его с домами, которые отвели другим

офицерам, и посчитал

себя обиженным. У всех были большие, хорошие дома с богатыми

усадьбами… Но

ничего не поделаешь. Управившись с делами, я с коноводом зашел

в отведенный мне

домик и представился. В домике жила хозяйка, ее невестка и

маленький ребенок.

Хозяйка сказала: “Мы вас давно ждем”, -- и показала

комнату, которая

была мне предназначена.

Тут же

накрыли стол и угостили

меня прекрасным ужином, -- как сейчас помню, вареники с

творогом и с медом.

Впоследствии оказалось, что в маленьком доме у небогатой

хозяйки мне жилось

лучше, чем другим в больших домах. Хозяйка все приговаривала:

“Может быть и

моему сыну на фронте кто-нибудь поможет...". Каждый день

мне давали от

души козьего молока и относились ко мне как к родному. Да еще

в дом зачастила

симпатичная племянница хозяйки …

За те

несколько недель, а может и

месяц, что мы простояли на хуторе Охор-Лиман, я отдохнул и

заметно поздоровел.

В небе

были только наши самолеты

-- они лавинами шли на бомбежку немецких войск на

Орловско-Курской дуге.

Тогда

и у меня появилась бурка.

Командир корпуса послал на Кавказ за ними одного

офицера-осетина -- Тотия,

который закупил изрядное количество на собранные офицерами

деньги. Бурка

укрывает кавалериста, как и пастуха в горах, от любой непогоды

и легко становится

походной постелью.

Во

время той передышки в боях мне

пришлось стать свидетелем трагического эпизода. Среди

новобранцев начались

случаи дезертирства. Одного молодого солдата 23-го полка

поймали. Он не успел

далеко уйти, нашли его на чердаке дома. Трибунал приговорил

его к смертной

казни.

В

степи выстроили буквой “П” все

части нашей дивизии. В центре выкопали могилу. Солдатика лет

восемнадцати,

небольшого роста, поставили у ямы и громко зачитали смертный

приговор. Перед

осужденным был построен комендантский взвод. Командир взвода

старший лейтенант

Квасов Дмитрий Дмитриевич скомандовал: “Пли!”, но в это

мгновение солдат

бросился на колени, стал хватать Квасова за ноги с криком: “Дядечка,

я

больше не буду! Спасите меня…” Несколько раз пытались

приговор привести в

исполнение залпом взвода, но ничего не получилось. И Квасов

сам -- из пистолета

-- застрелил солдата... Ужасное зрелище: солдат ползком

ползет, плачет,

цепляется за ноги Квасова, причитает, ложится на землю

пластом. Квасов его

поднимает, отталкивает от себя, солдат опять падает и все

повторяется …

Такую

показательную казнь я видел

единственный раз.»

Гадалка

«

Когда кончилась Курская битва,

мы двинулись на запад и вступили в бой на cмоленском направлении.

Вошли в прорыв и

стремительным продвижением освободили много населенных

пунктов. Сопротивление

на нашем участке было относительно слабым. Появились пленные

немцы. А однажды

попался “немец”, который заговорил на русском языке с волжским

выговором.

Ребята с ним не церемонились … и оставили его лежать среди

ржаного поля... При

дальнейшем наступлении мы захватили еще одного русского в

немецкой форме. Так

он начал агитировать, приводя изречения из Евангелия, о борьбе

с антихристами,

к которым он приравнял евреев и комиссаров! Тут я не выдержал

и отправил его...

в ад или рай, мне было все равно.

Смоленск

освободила 32-ая дивизия

(за что ей присвоили название “Смоленской”). А наш 23-й полк

вышел к берегу

Днепра, но с правого берега немцы открыли шквальный огонь.

Здесь был убит

старший лейтенант Шевцов, бывший летчик, который к нам попал

после госпиталя.

Пуля ему попала прямо в рот и он свалился замертво.

Мы

отошли из зоны огня и укрылись

в балках и оврагах. В склонах оврагов выкопали землянки для

себя и для лошадей.

Устроились мы основательно и ждали приказа, когда и куда

наступать. А пока

командир расчета из моего взвода, Рахматулаев, проявил

солдатскую находчивость

-- где-то нашел овцу, трофейный рис и приготовил для всего

взвода прекрасный

плов, как это делали у него на родине в Узбекистане.

От

безделья офицеры стали играть

в карты -- в очко. Однажды, в игре с двумя командирами взводов

-- Чирковым и

Фирсовым, мне улыбнулась удача и я выиграл много денег, а

Чирков остался

пустым. Он попросил меня одолжить. “В игре ведь не

одалживают”, -- сказал я. Но

он настаивал, и я ему одолжил, после чего он у меня все

выиграл. Теперь я

попросил одолжить, а он наотрез отказался. Тогда я забрал все

деньги вместе с

шапкой, в которой они лежали. Он вскипел и выхватил пистолет,

я его тут же

уложил на лопатки, отобрал пистолет. Поднялся шум, но все

обошлось. Мы

помирились и дружили до конца войны...

Однажды

ко мне подъехал Жора

Митченко, мой друг по училищу, и с ним Петр Чайко -- бывший

шахтер из Донбасса,

высокий, здоровенный мужчина, постарше нас, рябой от

перенесенной оспы.

Митченко сказал, что его коновод -- родом из здешних мест --

приглашает поехать

на поминки по своему родственнику в деревню, расположенную

поблизости. То был

Монастырщинский район Смоленской области.

Я

предупредил помкомвзвода

Полякова и велел седлать. Заехали мы сперва в деревню к

родителям коновода. Уже

была ночь, но встретили нас как самых дорогих гостей. На столе

стояла самогонка

в чайниках (бутылок не хватало), холодец, сало, мясо. Сидели

допоздна, здорово

захмелев.

А

утром поехали в деревню, где

справляли поминки. Умершего, помню, звали Давидом. В дом зашел

коновод и вышел

оттуда со своей теткой. Она попросила нас немного подождать,

пока разойдутся

старики. Мы пошли по деревне и солдат предложил: “Хотите,

зайдем к гадалке?”

Делать было нечего, зашли, и старая женщина стала нам гадать

по очереди. Петру

Чайко она нагадала казенный дом, Жоре Митченко крест, а мне --

кровь.

Это не

произвело, как я помню, на

нас особого впечатления, и на поминках мы хорошо погуляли.

Вернулись в

расположение части, и все было в порядке.

Как же

гадание? Первым оно

исполнилось для Жоры. 16 декабря 43 года в боях под Городком

Витебской области

осколок снаряда попал ему в спину и он тут же скончался.

Вторым исполнилось

предсказание мне -- 29 декабря в тех же местах я был ранен в

лопатку и попал в

госпиталь. А последним исполнилось сказанное Петру Чайко.

Когда летом 1944 года

мы стояли в обороне на левом берегу Немана, он завел роман с

одной местной

женщиной. Она пожаловалась ему, что к ее колодцу приводят на

водопой лошадей и

всю воду выпивают, -- не хватает даже, чтобы напоить свой

скот. Утром, когда

старшина батареи привел коней на водопой, Чайко приказал ему

больше сюда не

приезжать. Старшина стал с ним пререкаться, Петро вспылил,

выхватил пистолет и

убил старшину. Чайко судили, и трибунал дал ему 10 лет тюрьмы

без замены

штрафным батальоном.

Я не

суеверный, но гадание

сбылось полностью.

Мы

продолжали стоять в овраге,

ожидая приказа. Узнав о том, что я был в деревне и что там

гонят самогон,

командир эскадрона попросил меня организовать это дело для

нас. Я взял два

мешка овса, двух солдат и поехали в деревню, где мы поминали

Давида. Там

обменял овес на ячмень и -- скоро сказка сказывается, да не

скоро дело делается....

Когда уже первачок потек из аппарата, приехал нарочный от

командира, чтобы мы

вернулись. Я решил, что дело надо закончить, узнал маршрут и

передал командиру,

что догоню их в пути. 7 ноября 1943 года, с полными канистрами

первача, я

догнал полк. Комэск был в восторге, что мы нашлись, но не

знал, что я приехал

не с пустыми руками. На радостях он меня угостил положенными

праздничными 100

граммами, прошло некоторое время, я его спрашиваю, не хочет ли

он еще выпить? “Откуда??!!”

И на празднование моего возвращения собрались все наши

офицеры.»

Калининский

фронт

«

После октябрьских праздников мы

продолжали марш в направлении Гжатска (ныне г. Гагарин). В тех

местах -- на

Калининском фронте -- кавалерия здорово намучилась с лежневыми

дорогами. Колеса

бричек ломались, приходилось не раз добираться до стоянки на

трех колесах,

заменяя колесо на кол, который поддерживал равновесие брички.

Во

время марша ко мне подъехал

Саша Чирков и поделился своей бедой -- он заразился гонореей

от нашего

санинструктора Дуси, с которой переспал еще на стоянке под

Смоленском. Он меня

предупредил, чтобы я не соблазнялся... Это было с его стороны

излишне.

Девушку

эту впервые я увидел на

передовой в конце Сталинградской операции на р. Миус. Она

тогда была в новом

офицерском женском обмундировании и выглядела шикарно, ей было

не больше 18

лет. Через год ей можно было дать не меньше 25 лет --

одутловатое лицо с

отеками. Видимо, она прошла не только огонь и воду. Потом ее

все же отправили

на лечение и больше я ее не видел.

После

бездорожья, движения в

дождь и в слякоть, на несколько дней установилась хорошая

солнечная погода. Мы

привели в порядок коней, амуницию, брички. Солдаты помылись и

постирались.

К

слову хочу вспомнить, что в

любых условиях я организовывал санитарную обработку

солдатского обмундирования.

Для этого использовали железные бочки из-под горючего,

оставшиеся на поле боя

после немецкого отступления. На трети высоты бочки укрепляли

жестяную дырчатую

перегородку. Бочку устанавливали на кирпичном основании,

наливали воду ниже

перегородки, а на перегородку укладывали обмундирование и

белье. Бочку сверху

плотно закрывали и раскладывали под ней огонь. Вода закипала,

температура

поднималась выше 100 градусов, -- вши и гниды гибли. После

этого белье стирали,

народ мылся, и все было в порядке. Сам я даже зимой устраивал

себе баню: в лесу

отгораживал плащ-палатками площадку, посередине горел костер и

в ведрах грелась

вода.

На

Калининском фронте мы

находились до поздней осени. Жили в землянках, так же как и

местные жители, --

немцы сожгли дома, кругом торчали только дымовые трубы. Но

жизнь продолжалась.

Конца войны еще не было видно. Крестьяне сеяли озимые,

собирали с огородов

картофель и овощи. И даже варили самогон.

Перед

получением нового приказа,

смотр корпуса сделал командующий фронтом генерал Еременко.

Устроили даже скачки

с препятствиями.

В

середине ноября 1943 года нас

направили в “мешок” под Невелем, чтобы укрепить линию фронта.

Шли мы туда через

город Великие Луки, весь в руинах. Горловина “мешка” между

двумя озерами беспрерывно

простреливалась вражеской артиллерией. При выходе из

горловины, снаряд попал в

штаб полка. Было много убитых. В их числе и знаменосец. Знамя

удалось найти

далеко в стороне от места попадания снаряда. Солдата, который

нашел знамя,

наградили орденом.

Погода

стояла дождливая, дороги

-- непролазная грязь. Кони еле тащили тачанки и пушки. Вышли

на линию обороны у

города с названием Городок, Витебской области.

Немцы

закрепились на удобных

рубежах, и методически бомбили нас, обстреливали артиллерией,

минометами.

Оборону мы держали стойко, но несли большие потери.

Мой

взвод огнем из ДШК сбил

самолет-разведчик Фоке-Вульф (Рама), и несколько моих солдат

были награждены

орденами и медалями, в том числе помкомвзвода получил “Красную

Звезду”. Я же

остался без наград, так как командиру дивизиона сказали, что

меня к награде

представил командир полка, к которому мой взвод был придан. В

общем, друг на

друга понадеялись, а я остался ни с чем... Хотя я сам брал

самолет на прицел и

вел огонь. Как я потом узнал, за тот же сбитый самолет

наградили зенитчиков из

5-ой и 32-ой дивизии, а кто на самом деле его сбил, конечно,

никто не знает.

Поэтому на фронте бывало, что количество потерь противника

преувеличивалось.

Позиции

под Городком часто

менялись. Однажды нас перевели на хорошую позицию, где

остались заселенные

дома, и солдаты имели возможность поочередно греться и

отдыхать. Немцы, видимо,

заметили движение солдат и как-то утром открыли по нашему

участку обороны

планомерный огонь из минометов. Не могу объяснить, почему я

встал у дома и,

глядя в сторону немцев, наблюдал за попаданием мин. Бог

миловал, хотя этои было

мое безрассудство.

Ночью

к нам в дом на ночлег зашел

один старший лейтенант, прибывший из резерва на должность зам.

командира

эскадрона. Он стал заигрывать с хозяйской дочерью, та ему

отвечала взаимностью.

Хотя пол был сплошь занят спящими солдатами, они нашли где-то

место для

“половой” жизни. Помню, он за ужином говорил, что ему сейчас

передовая не страшна,

так как он уже был трижды ранен и по теории вероятности должен

в этой войне

выжить. Увы, его предсказание не сбылось, назавтра при

очередном минометном

обстреле он был убит наповал, накануне насладившись женской

лаской.

С

питанием стало худо. Хлеба не

было, сухари нам сбрасывали с самолетов. Хорошо, что мы

обнаружили картофель,

упрятанный крестьянами в гуртах -- укрытых соломой и сверху

засыпаных землей. В

таком состоянии картофель не мерз, я об этом знал с детства, в

наших местах

точно так же сохраняли бульбу до весны. Многие жители оставили

фронтовую

полосу, и “бесхозных” гуртов хватало. Мы пробивали небольшое

отверстие у

подножия гурта, разгребали солому и по мере необходимости

брали картошку. Мясо

брали с убитых коней. Мой взвод был придан эскадрону Горбенко,

а он брезговал

есть конину, и поэтому мне подчас попадала двойная порция. Мой

ездовый, казах

Тыштыхбаев, умудрился с убитых лошадей вытапливать конский жир

и хранил его в

ведре. На этом жиру он жарил котлеты и картошку.

Мы,

младшие офицеры, не знали о

планах высшего командования и выполняли приказы, не

задумываясь над их целью и

причиной. Внезапно получили приказ сняться с занятой позиции.

Долго ехать нам

не пришлось. Мы попали в обжитый район, где не было никакой

власти, -- в

глубине белорусских лесов и болот. Немецкой армии там не было,

хотя были

старосты, и формально власть считалась подчиненной немецкому

оккупационному

командованию. А фактически власть осуществляли партизанские

руководители.

Недалеко

от одной из таких

деревень расположились на стоянку. Со мной тогда ехал

лейтенант Саша Чирков.

Расседлали лошадей, привели все хозяйство в порядок, чтобы в

случае чего можно

было моментально собраться. Покормили лошадей, и встал вопрос,

чем кормить

людей. У меня во взводе был запас -- несколько килограммов

пшеничной муки, и я

дал команду сделать на ужин затируху. Стояли мы в сосновом

лесу, дрова были и

ужин вскоре был готов. Поели, и Чирков говорит: “Фима, уж

больно затируха

вкусная”. Я и сам почувствовал, что в затирухе

попадаются куски мяса, но было

темно и непонятно, что это за мясо? Подозвал помкомвзвода, и

он по секрету

сказал, что наши солдаты -- Жора Зубков и Иван Князев --

где-то на чердаке в

крестьянском доме “нашли” полкабана и несколько разделанных

гусей...

Назавтра

к нам в эскадрон приехал

начальник штаба дивизиона и заявил, что имеются жалобы на

мародерство и что

подозрение падает на наш эскадрон. Виновных, однако, не нашли.

А ребята за

долгое время полуголодного существования отвели душу. И мы с

Сашей Чирковым

заодно. »

Второе ранение

« Мы

все время двигались, вступая

с ходу в бой...

В тех

боях, под Городком, 16

декабря 1943 года погиб мой лучший фронтовой друг – Жора

Митченко, родом из

города Таганрога.

А

утром 29 декабря, у деревни

Ермачки, когда я выехал на опушку леса -- осмотреть место

будущих позиций,

рядом разорвался снаряд, и осколок попал мне в правую лопатку.

Я

заехал в медсанэскадрон сделать

перевязку. Сильной боли не ощущал. Коня отдал коноводу и велел

ему обождать. Но

он меня не дождался, -- рана была более серьезной, чем я

думал.

Это

было мое второе ранение и

осматривал меня тот же хирург-майор Лебедин. “Ты, --

говорит он, -- не

задавайся, а раздевайся и ложись, я достану осколок. А

прежде харкни, -- не

пробило ли лопатку”. Крови изо рта не было. Перед

операцией он спросил: “Ну,

что, и на этот раз будешь петь?” Я сказал “Постараюсь”,

но петь до

конца мне не удалось. Осколок он достал, после рассечения

образовалась большая

рана, и меня отправили в эвакогоспиталь.

Эвакогоспиталь

находился где-то у

Великих Лук. Оттуда санитарным поездом меня направили в тыл и

сказали, что

лечиться я буду в Калинине. Поезд дошел до станции Ржев, и там

легкораненым

офицерам, как мне, выдали истории болезни на руки и велели

ехать в Калинин на

попутном транспорте...

Поразмыслив,

я решил, что раз мне

суждено лежать в госпитале, то лучше уж добраться в Акмолинск,

где, вероятно,

тоже есть госпиталь, -- тогда они были почти во всех тыловых

городах. Я считал,

что не совершу особенного проступка, ибо лечиться и ждать пока

рана заживет

можно в любом месте, а в Акмолинске была вся моя семья и

дочурка, которая

родилась без меня и которую я еще не видел. О том, чтобы

увидеть жену, маму и

всех остальных, я думал каждую минуту, свободную от боевых

дел.

Взвесив

все, сел в военный

эшелон, который шел на Москву. И утром, в начале января 1944

года, я входил в

квартиру Хрулевых на улице Грановского 3. Там, я знал, жила

моя сестра Аня,

которая училась в институте. Свалился я, как с неба, но тетя

Фира была рада

увидеть племянника-фронтовика. Поделился я с ними своим

планом, и решено было

окончательно, что я еду.

После

обеда я попросил Аню

поправить мне повязку -- мне что-то было неудобно... Аня

развязала рану и

ужаснулась -- рассечение было 9х12 см, гной. Она тут же

позвала тетю Фиру, и

они решили, что надо срочно в госпиталь. Тетя Фира позвонила

генералу Смирнову

(начальнику медуправления Красной Армии). Вскоре прислали

санитарную машину,

которая меня доставила в госпиталь. Сейчас я думаю, что это

было зря, я вполне

мог доехать до Акмолинска…

Госпиталь

располагался в бывшей

школе в Хавско-Шаболовском переулке. Меня там регулярно навещала двоюродная

сестра Соня, изредка

Аня.

|

|

18

января 1944 года. Госпиталь в

Хавско-Шаболовском переулке

В госпитале я прочитал много книг, втрой раз перечел “Войну и

мир”. А попав в

категорию выздоравливающих, получил возможность гулять, ходить

на лыжах и даже

катался на катке. Бывал в гостях и ходил в театры.

В

Еврейском театре смотрел

спектакли "Тевье-молочник " с Михоэлсом в роли Тевье и "Двести

тысяч" с участием Зускина. Со мной ходили двоюродная сестра

Соня и

племянница Хрулева - Зина Зверева. Обе не знали еврейского

языка, и я им

вполголоса переводил. Оказалось, однако, что и я родной язык

знаю не слищком

хорошо. В спектакле была сцена, когда Тевье, с кнутом в руках,

зашел в дом

своего богатого зятя, и тот ему предложил сесть. А Тевье с

достоинством

ответил: " ИХ КЭН БИШТЭЙН". Я это перевел просто: "Я могу

стоять". А рядом сидящий пожилой человек поправил меня, что

Тевье был не

так прост и на самом деле ответил: "Я могу постоять ЗА

СЕБЯ"...

Побывал

и в Большом театре, -- у

Хрулевых был туда постоянный абонемент.

Вид у

меня тогда -- в полушубке и

валенках -- был, наверно, колоритный, боевой, -- очень уж

настойчиво приглашали

меня позировать в студию Грекова. А свою английскую шинель и

портянки я оставил

у дяди Соломона для передачи семье, тогда это были ценные

вещи.

После

госпиталя я несколько дней

жил у Хрулевых (мне отвели отдельную комнату), слышал

телефонные разговоры

Андрея Васильевича с Молотовым, Ворошиловым, Микояном. Хрулев тогда был

Начальником тыла

Красной армии -- заместителем Сталина…

|

|

Кремль,

1944 год. Генерал Армии

А.В.Хрулев, генерал-лейтенант Д.Ф.Устинов, генерал-лейтенант

Б.Л.Ванников

Почему

я не пользовался таким

высокопоставленным родственником для улучшения своего

“служебного положения”?

Честно скажу, я об этом даже не думал. Настроен был

патриотично.

При

выписке из госпиталя меня

направили в запасной полк в Смоленск. Тетя Фира заказала мне

билет в мягком

вагоне и приготовила в дорогу провизию из “кремлевского

пайка”. В двухместном

купе рядом со мной оказался какой-то генерал, и когда он

увидел, что у простого

лейтенанта припасено с собой -- бутылка водки, деликатесная

рыба, ветчина,

колбаса, -- глаза у него округлились. Я его пригласил

присоединиться к

трапезе.»

Возвращение на фронт

«

Смоленск я застал в руинах, а

ожидал увидеть город, с которым были связаны дорогие

воспоминания: встречи с

Годулей перед призывом в армию и после демобилизации.

В

запасном полку я узнал, что в

свою часть вряд ли попаду, -- офицеров направляли в любые

части по их заявкам,

-- к нам, в кавалерию, иногда попадали даже летчики. Я решил

самовольно

вернуться в свою часть. В госпитале я поддерживал связи со

своими друзьями --

Чирковым, Карицким, Дороховым, и от них знал, где находятся

наши. На попутных

машинах отправился на запад, а офицеров, которые ехали к

фронту, не проверяли.

Вскоре

я оказался в районе

расположения нашего корпуса. Кавалерию можно было узнать по

знакам подковы на

бортах автомашин и по одежде. Большинство офицеров ходили в

кубанках, некоторые

носили венгерки или бурки.

Через

день-два я уже докладывал

командиру дивизиона капитану: “Гвардии лейтенант Горелик

прибыл для

прохождения дальнейшей службы после излечения в госпитале!”

Встретили меня,

как родного, -- было очень приятно увидеть, что ты нужен и

тебя рады принять в

свою семью. Горько было, правда, узнать, что семью эту покинул

мой товарищ,

командир взвода Виктор Пыжов.

Он

хорошо пел... Особенно помню

“Вечерний звон”. Он научил меня, и на марше мы с ним не раз

вместе пели:

…

И многих нет

теперь в живых,

Тогда веселых, молодых.

И крепок их

могильный сон,

Не слышен им вечерний звон.

Бом, бом, бом,

бом…

Я

навсегда остался его должником.

Незадолго перед ранением я посылал Годке деньги. Хотел послать

2000 рублей, --

почему именно столько, не помню. А месячное содержание у меня

было 1400.

Поделился об этом с ребятами, и Виктор Пыжов с готовностью

одолжил мне 600

рублей. Меня ранили до следующей выдачи денег. Около двух

месяцев я пробыл в

госпиталях, а когда вернулся, Виктора Пыжова уже не было

…

Прибыл

я в часть в конце февраля

или начале марта. Наш корпус тогда “дрейфовал” вдоль фронтовой

полосы Первого

Прибалтийского фронта. Говорили, что нас введут в прорыв для

рейда в тылу

врага. Морозные дни сменялись оттепелями, валенки намокали,

меняли их на

сапоги, сутками проводили верхом, лошадей кормили на коротких

привалах, сами ели

на ходу, что придется. Но больше всего хотелось спать. Ребята

мои по очереди

усаживались в повозки и спали, мне же приходилось всю ночь

быть начеку.

Помню

один привал, вернее

короткую остановку, связанную с выбором пути движения. После

морозной ночи, утром

пошел дождь со снегом при большом ветре. Я слез с лошади,

проверил состояние

своих бойцов и тачанок. И вдруг ... оказался в жилой хате, где

полно народу.

Пробрался в угол около печки, присел и почувствовал тепло,

идущее от печки, и

запах свежего хлеба. Но тут ... Коновод Жора Зубков разбудил

меня. Я поднялся

из холодной лужи около пулеметной тачанки ...

“Дрейф”

закончился, и мы заняли

оборону в лесу у Пушкинских Гор. Кругом лес и вода. Ни дорог,

ни троп. Никакого

жилья. Овёс для коней привозили на вьюках, и доставалось им

всего по два

килограмма -- это половина или даже треть положенного рациона.

Сена не было,

лошадей кормили березовыми побегами...

В

таком положении мы находились

до апреля -- мая 1944 года, после чего нас сняли, и мы

тронулись в тыл на

формирование. Кони еле шли по непролазной грязи, тачанки

тащили на себе.

Рвалась сбруя, гнулись оси, ломались колеса, а мы все шли и

шли... Наконец

вышли в обжитые места, в районе Новосокольников. Наш эскадрон

остановился у

небольшой деревушки Каменка. Личный состав разместили по

хатам, коней -- по

сараям. Весна была теплая, пошла трава и мы все ожили... Кони

на пастбище с

полным рационом овса поправлялись с каждым днем . С конским

пополнением к нам

попала и кобылица “Макруша” -- донской породы, темно-рыжей

масти, заводская, но

страшно худая. Я выбрал ее для себя и ухаживал за ней как

только мог. За месяц

она стала красавицей, с крупной рысью, послушная, обученная.

В

начале июня после нескольких

выводок (так называют смотры кавалерии) нам сообщили, что в

ближайшие дни мы

тронемся в путь...

Снялись

ночью и маршем тронулись

на юг. Сосредоточились в районе станции Богушевская южнее

Витебска и там -- в

двадцатых числах июня -- вошли в прорыв.

Я

подошел к рассказу о дне боев,

о котором Геннадик просил меня написать, и вижу, многое из

того, что я мог в

деталях рассказать лет десять тому назад, сейчас уже

затуманено. Приходится

копаться в памяти и многое, наверно, упущено. Но тот день не

может выветриться

из памяти…»

День боев в июне

1944-го. “Их

бин австриешер шрайбер…"

« При

входе в прорыв, мой взвод

был в составе головного отряда -- сабельного эскадрона под

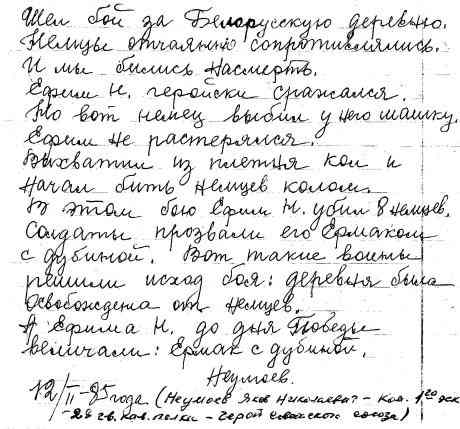

командованием

капитана Неумоева Якова Николаевича, в будущем Героя

Советского Союза. Два мои

расчета входили в головную походную заставу, и я, конечно, был

с ними.

Двигались

ночью по проселочным

дорогам. Под утро стало прохладно, пришлось надеть бурку. К

нам подъехал

замкомдив Чурсин. Утренний туман стал рассеиваться, и вдали мы

увидели воинскую

колонну, движущуюся по другой -- почти параллельной -- дороге.

Чурсин достал

карту и вслух стал размышлять: “Кто бы это мог быть?

Неужели 32-я дивизия?

Нет, они должны двигаться северней... Ну-ка Горелик

подскачи, узнай, кто это?"

Я

пришпорил свою Макрушу и

галопом помчался... Когда до колонны оставалось метров двести,

по мне открыли

огонь из пулемета, миномета и кто знает, еще из чего, -- это

были немцы. Как я

уцелел -- трудно сказать. Сходу развернул коня, галопом

вернулся и доложил: “Товарищ

подполковник, это -- немцы!” Чурсину это было и так

ясно.

Развернули

все пулеметы ДШК и

открыли огонь по колонне... От противника летели мины и

снаряды. Одна мина

попала в тачанку и расколола ее пополам. Трудно поверить, но

никто из людей не

пострадал. В момент взрыва кони рванули, и четверик с передком

тачанки, на

котором сидел ездовый Зуев -- оказался впереди (мелкие осколки

попали в крупы

коней, но ранения были легкие). Я стоял лишь в одном-двух

метрах от места

разрыва. На месте разрыва остался разбитый пулемет и задок

тачанки.

Немцы

куда-то скрылись. Мы собрали

разбитую пулеметную установку и заняли свое место в колонне…

Зуеву

было лет 45, я его считал

пожилым солдатом. Он сейчас как живой перед моими глазами --

небритый, в шинели

и пилотке, сутулясь, сошел с передка и ... как будто ничего не

случилось.

Солдаты

считали меня счастливым

командиром, вроде заколдованным. За всю войну в моем взводе

никого не убило, и

раненых было не много. Но стоило кому-то перейти в другой

взвод, как

“колдовство” кончалось. Так, мой помкомвзвода Поляков Михаил

Абрамович был убит

осколком в живот около Августово после того, как его назначили

с повышением

старшиной эскадрона. Был тяжело ранен и остался без ноги мой

бывший первый

номер Князев Иван из дер. Птичье Игорлицкого р-на

Ставропольского края, когда

его перевели командиром расчета в другой взвод…

После

перестрелки мы двинулись

дальше на запад.

Прекрасное

утро и летняя природа

напомнили мне, что в такое же прекрасное лето, три года тому

назад, началась

война. Вспоминал я, как 22 июня в четвертом часу утра мы с

женой ехали в поезде

Рига -- Львов, когда поезд разбомбили вблизи станции

Высоко-Литовск. Вспоминал,

как мы пошли на восток по шоссе Варшава-Москва, а в полдень

нас уже обогнали

немецкие колонны. Как мы три недели добирались до Гомеля, куда

пришли 13 июля.

Вспоминал и сравнивал.

Тогда

мы были в страшной

неопределенности, а сейчас я был уверен в скорой победе. Немцы

драпали примерно

так же, как наши отступали в 1941 году.

Природу

Белоруссии я очень любил

и я был счастлив, что военная судьба привела меня на родину.

Ведь было семь

кавалерийских корпусов, но именно наш 3-й корпус освобождал

родные края...

Итак

мы шли дальше на запад. Полк

остановился, головной отряд заменили, и мой взвод встал в

хвосте полка.

Однако

вскоре я услышал команду

по колонне “ДШК в го-ло-ву!”, на большом аллюре я со

взводом, в объезд

всей колонны, прискакал к штабу полка. А по дороге уже

заметил, что слева из

лесу появились немцы.

Командир

полка сказал: “Горелик!

В этой ситуации твои пулеметы нам больше всего помогут”.

Развернув все

пулеметы, мы открыли шквальный огонь. Зрелище довольно

страшное -- немцы

двигалась на нас, не обращая внимания на огонь и на потери, их

задача была --

прорваться во что бы то ни стало.

Это

выглядело как психическая

атака, и командир одного из моих расчетов старший сержант

Семчук вдруг струсил

-- бросился под тачанку и растянулся навзничь. Глядя на него,

солдаты

прекратили огонь. Я подбежал. Поднимал Семчука, ругал, бил

палкой для

отрезвления. Ничего не помогало, он был невменяем. Тогда я сам

встал за

пулемет...

Большой группе немцев удалось прорваться через

дорогу, и они,

отстреливаясь, уходили к лесу.

Замкомандира полка

майор Шипилов сел на коня и крикнул “В атаку! По коням! За

мной!” Я сел

на свою Макрушу и приказал одному расчету, как мне помнится,

сержанту Кожуеву Батаю,

чтобы он следовал за мной... Выхватил шашку и галопом

поскакал. Зарубил одного,

и вдруг моя кобыла села на передок. Я успел

выхватить ноги из стремян,

соскочил и вижу, Макруша погибает. А в кустах слева, у дерева

-- немец, который

целится в меня. Это он убил Макрушу...! Ринулся

на него с криком, а кроме клинка у меня никакого оружия.

Когда я подбежал – он

бросил винтовку... но я его зарубил.

Кругом завязался

рукопашный бой. И тут я увидел, что майор Шипилов в таком же

положении. Но

немец ему попался более ловкий – он вырвался и уже целился в

Шипилова. Я

подбежал к немцу сзади, опрокинул его и вырвал у него

винтовку. Шипилов сам

закончил с ним.

Детали рукопашного

боя я, честно скажу, сам не все запомнил. Как что было, мне

потом рассказал

старшина, который бежал ко мне на помощь... Отчетливо помню

лишь то, как

возвращались к своим. У меня в руке окровавленный клинок, а

коновод несет

седло, снятое с Макруши...

Шипилов,

показывая на меня,

сказал: “Вот это мой спаситель...” Откуда-то появился

корреспондент и

стал расспрашивать о происшедшем. И застрекотала кинокамера,

-- оператор

кинохроники следовал с колонной. Об этом дне боев, о моем

взводе и обо мне

появилась потом заметка в корпусной газете “Конногвардеец”.

Двадцать лет

спустя, когда я работал главным инженером в Музее Вооруженных

Сил, я случайно

увидел подшивку этой газеты. Полистал и нашел заметку. Очень

жалею, что не

догадался сделать фотокопию.

Фото, сделанное летом 1944 года, на фоне корпусной газеты 1942

года (других не

нашлось)

Вернусь, однако, в тот июньский день 1944 года.

Прошло какое-то небольшое

время, стали приводить себя в порядок. И тут я вижу – мой

солдат ведет пленного

немца. Лет 45-50, среднего роста, худощавый, с залысинами,

передние зубы с

изъяном. Немец что-то возбужденно говорит, я расслышал: “Гитлер

капут… Их

бин австриешер шрайбер!"

Я

подошел и переспросил по-немецки

(наверно, с примесью идиш), кто он? Услышав немецкую речь, он

обрадовался,

расплылся улыбкой, и стал повторять, что он австриец и что он

– писатель…

Я

ребятам говорю, что его надо

отправить в штаб дивизии – там разберутся. Но тут окликнул

Шипилов: “ А ну-ка,

веди этого немца ко мне!” Подвели немца, и я Шипилову

объясняю, что это

австриец, и говорит, что писатель…

Пленный смотрит с улыбкой на меня и переводит

вопросительный взгляд на

Шипилова. А тот: “Ну я ему сейчас покажу, какой он писатель!”,

выхватил

из ножен шашку и … Я пытался его удержать, но он, крикнув “Ты

еще их

защищаешь?!”, с размаху ударил пленного … Пленный с

искаженным лицом,

закрываясь рукой, отшатнулся …

Мне почему-то сейчас защемило сердце… И просто

не могу писать, что тогда

увидел… Хотя ты, Геннадик, просил меня описать этот эпизод

подробно, но сейчас

мне это сделать трудней, чем когда-либо раньше, -- не знаю,

почему.

Пленный

лежал мертвый, со

страшными следами сабельных ударов. Убить шашкой человека в

пешем строю

нелегко. Тем более, когда угар сражения уже прошел…

Воспитанник

полка, паренек лет

12-14, обшарил карманы убитого и достал карманные часы.

Сейчас

трудно себе представить

нравы и поведение солдат того времени и, наверно, надо

снисходительно смотреть

на прошедшее… Я тоже, наверно, многое не должен был тогда

делать. Война

отразилась на всем. Мы тогда на многое смотрели другими

глазами, да простит нам

грядущее поколение наши грехи… Не наша вина, что немцы нас

заставили бросить все

и уйти на войну…»

Дата в школьной

тетрадке -- “21 апреля 1972 года”

Так ты

написал в тонкой школьной

тетрадке и поставил дату -- “21 апреля 1972 года”.

Тетрадка эта сильно

потрепана, потому что я ее часто брал с собой -- на свою

военную службу. В том

же воинском звании, что и главный герой этой тетрадки --

лейтенант. Только в

совсем других обстоятельствах -- “двухгодичник” в подмосковной

части ПВО.

Восемь часов в день -- неторопливая проверка противовоздушных

ракет, а остальное

время сам себе хозяин -- занимайся наукой, читай книги, слушай

радио. И не

знаю, почему тогда мне так захотелось свести в рассказ свои

впечатления от

твоих рассказов о том дне боев в июне 1944-го и об австрийском

писателе.

С моих

детских лет твои рассказы

“о войне” складывались и накладывались друг на друга,

образовав скорее

ощущение, чем понимание. И я попросил тебя записать свои

воспоминания о том

дне. Ты, не откладывая, выполнил мою просьбу, и я стал носить

эту тетрадочку с

собой -- твои лаконичные строчки помогали мне думать и

переноситься из

тихой-мирной подмосковной воинской части в июнь 1944 года в

головную походную

заставу 28-го гвардейского кавполка. В результате появились

“Одуванчики” --

первое мое сочинение, написанное по поручению судьбы, а не по

заданию какого-то

учителя.

Не раз

мы с тобой возвращались к

событиям того дня, и я все допытывался, что за человек был

Шипилов. И ты меня

удивлял, что ничего плохого о нем не знаешь. Солдаты его

уважали, был он

отважный, честный, боевой офицер.

Ты

встретил полковника Шипилова

на собрании ветеранов. Когда уже о многом было говорено, ты

попробовал

напомнить тот день в июне 44-го. Успел сказать только

полслова, как он

попросил: “Не надо об этом! Прошу тебя!” Он все

помнил.

Все

помнишь и ты. За войну тебе

пришлось убивать, самому, своей рукой. Разные были

обстоятельства. Ты

рассказывал мне, как было дело, и не раз спрашивал, с

необычной для себя

растерянностью: “Мог ли я их не убивать? Наверно, мог...”

И не раз я

отвечал неуверенно, что все ты делал правильно. А что твои

нынешние сомнения --

еще правильнее.

Как

будто я могу

быть судьей. Как будто ты сам не знаешь шестую заповедь: Не

убий, или ЛО

ТИРЦАХ, на языке скрижалей...

Больнее

всего тебе помнить того

австрийца. Но ты помнишь. Я тоже.

А

теперь вернемся к твоим

записям.

Темная ночь у

переправы через Березину

« Наш

корпус вместе с 3-им

танковым корпусом уверенно продвигались на запад. Захватили

переправу через

реку Березину и стали переправляться на правый берег. Кстати,

в том самом

месте, где в 1812 году переправлялись войска Наполеона.

Мой

взвод оставили на левом

берегу для прикрытия переправы от воздушных налетов. Пулеметы

установили для

стрельбы по зенитным целям в специально вырытых окопах. Надо

сказать, что

налеты немецкой авиации были сравнительно редкими. Это,

видимо, объяснялось

огромной шириной фронта и другими обстоятельствами операции

“Багратион”,

которую не мне анализировать.

Недалеко

от наших позиций

располагалось подвальное помещение, -- видимо, овощехранилище.

Там во время бомбежек

укрывались жители окрестных домов.

Вечером

я зашел туда с коноводом.

Были почти одни женщины. Завязалась беседа, слово за слово, и

я им спел “Темную

ночь”, о которой они еще не слышали.

|

|

ТЕМНАЯ НОЧЬ (Слова В. Агатова, музыка Н. Богословского,

1944) Темная ночь, только пули свистят по степи, Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, Верю в тебя, в дорогую подругу мою, Смерть не страшна, с ней не раз мы

встречались в степи... |

Пел я с

душой, вспоминая жену и дочурку. И пел, наверно, хорошо, --

некоторые женщины

прослезились и попросили меня спеть ее еще раз. Спел и другие

песни.

На

огневых позициях надо было

дежурить круглосуточно. Солдаты по очереди отдыхали, а мне

приходилось все

время быть начеку. Ночью я лег прикорнуть там же, недалеко от

пулеметов,

завернувшись в бурку.

Проснулся

я на рассвете от

легкого прикосновения. Ко мне склонилась молодая женщина --

одна из моих

вчерашних слушательниц. Рядом с ней стояли ведра с водой, --

недалеко от реки

был родник. Она спросила меня с ласковой улыбкой: "А что,

разве вам

нельзя спать в доме?" Я что-то ответил, а она --

неожиданно -- присела

рядом со мной на бурку... Она была очень нежной, и трудно было

поверить, что

меня в сущности не знала. Впрочем, может быть, из вчерашних

моих песен она

что-то и узнала обо мне... И, кажется, она не пожалела о своем

порыве.

Я

встал, поправил кубанку и

спросил ее: “Откуда вы?" "А мы здесь живем,

недалеко”, -- и

показала рукой. Я помог ей донести воду до дома, где застал

двух ее сестер и

отца. Меня встретили “хлебом-солью” -- домашним завтраком.»

Взятие городов

Лиды и Гродно

« В

тот же день или назавтра нас

сняли с охраны переправы, и мы догнали эскадрон.

В

боевом пути на запад мы

обгоняли пехоту и оставляли в лесах разрозненные группы

немецких войск.

С

небольшими боями проходили

деревни и местечки, где до войны жили в основном евреи. Ни

одного не встретил.

Те, которые не эвакуировались, погибли от рук фашистов или

местных полицейских

и были закопаны в ямах, вырытых самими обреченными …

В

деревнях было тихо, жители

показывались редко, никаких организованных встреч наших частей

я не видел.

Думаю, жители не были уверены, что освобождение пришло

навсегда и боялись

проявлять энтузиазм.

После

перехода старой границы, т.

е. границы с Польшей до 1939 года, сопротивление немцев

усилилось, и перед

взятием Молодечно начались ожесточенные бои.

Расскажу

об одном эпизоде.

Не

знаю, как получилось, что штаб

28-го кавполка оказался отрезанным от основных сил. Меня

вызвал командир

эскадрона капитан Неумоев и приказал как можно скорее

добраться до штаба и

поддержать их огнем из ДШК. На карте он показал, где примерно

находится штаб.

Я

собрал командиров расчетов,

рассказал о задаче и сам проверил готовность пулеметов к

стрельбе. Тут же

двинулись в путь. На одном участке дороги попали под усиленный

обстрел

артиллерии. Пришлось остановиться в лесу и сориентироваться,

как лучше

действовать. Я с первым расчетом проскочил обстреливаемый

участок сразу же

после выстрела -- в период перезарядки немецкой пушки.

Вернулся к оставшимся.

Второй и третий расчет высылал одних, а с четвертым догнал

взвод и вскоре нашел

штаб полка на поляне в лесу. Командир полка Ермолов был тяжело

ранен в руку.

Получив наше подкрепление, штаб поднялся и вместе с

комендантским

подразделением воссоединились с полком.

За

освобождением Молодечно

последовал ошеломляющий марш-бросок в боях с отступающими

фашистскими войсками.

По существу не слезая с коней, мы за сутки прошли не меньше

100 км. По дороге

при взятии станции Пожечье (Поречье) захватили первые

продовольственные трофеи

в немецких вагонах. Надолго запаслись португальскими сардинами

и вкусными

мясными консервами.

Город

Лиду мы тоже взяли с ходу и

продолжили наступление на Гродно. Наш 28-й полк вышел на

восточную окраину

города, а потом почему-то перебрались северней города и

наступление повели

оттуда.

Мой

взвод вначале был во втором

эшелоне, но вдруг я получил приказ войти в боевые порядки

наступающего полка.

Мы поднимались вверх по склону в направлении города и почти

дошли до

водораздела, как навстречу нам в беспорядке хлынула масса

солдат, а впереди

всех бежал с пистолетом в руках командир полка Лялин. Я

спрыгнул с коня и

спросил: “В чем дело, товарищ подполковник?” Он

остановился и растерянно

прокричал: “Поднялись в атаку… масса немцев!” “Ну так что?

-- говорю я.

-- Давайте остановим солдат, а я ударю из пулеметов.”

Лялин пришел в

себя, повернулся лицом к солдатам, в панике бежавшим за ним.

Мы остановили

солдат, Лялин стал их приводить в порядок. А я поднял пулеметы

на водораздел и

открыл шквальный огонь по наступающим немцам.

Вскоре

на уровень занятой мною

позиции стали подходить другие подразделения полка. Немцы

залегли... По

соседству вели бои другие наши части.

Гродно

мы взяли 15 июля 1944

года. Это была большая победа, за что наша 6-я дивизия

получила наименование

“Гродненская”. Полк, которому был придан наш эскадрон, в

городе Гродно не

задержался. По понтонному мосту мы переправились на левый

берег Немана.

В

Гродно я впервые побывал в 1940

г. по делам Госмобрезервов. Но по-настоящему город я осмотрел

лишь в 40-ю

годовщину освобождения, на празднование которой в июле 1984

года приехал вместе

с группой однополчан. Нас встретили на вокзале, разместили в

люксах, кормили и

поили, организовали экскурсию по городу. Побывали и на месте

переправы корпуса

через Неман. Чествовали нас на торжественном собрании.

В 1989

году мы собрались на

45-летие освобождения Лиды. У меня есть несколько фотографий

об этих встречах.

Один снимок помещен в книжке “Подвигу народа жить в веках!”,

другой – в газете

“Уперад” [Вперед] » , где рассказано, как при взятии Лиды мой

взвод перерезал

железную дорогу.

|

|

ЗА ШЧАСЦЕ І МІРНАЕ НЕБА

Яфім Навумавіч Гарэлік нарадзіўся ў

Беларусі. Аб сінявокім

азёрным краі ў яго самыя добрыя ўспаміны. Але ёсць у яго лёсе

гады, пра якія ён

расказвае з болем у сэрцы, калі Яфім Навумавіч у гады ваеннага

ліхалецця

бараніў яе ад гітлераўскіх захопнікаў. У саставе 3

гвардзейскага кавалерыйскага

корпуса ён прайшоў яе дарогамі. Прымаў тэксама самы непасрэдны

ўдзел у

вызваленні Лідчыны ад ворагаў. Ёсць што расказаць былому

кавалерысту. Па загаду

камандавання лейтэнант Я. Гарэлік са сваім конным узводам

першым уварваўся ў

Ліду, перарэзаў чыгуначнае палатно і даў магчымасць для

далейшага паспяховага

наступлення сваім.

Зараз Я. Н. Гарэлік жыве ў Маскве. Сёння ён госць Лідьі,

крочыць па яе прыгожых

вуліцах у калоне вызваліцеляў пад мірным небам над галавой.

Напярэдадні свята ў Яфіма Навумавіча Гарэліка было шмат

цікавых сустрэч з

лідчанамі. Запомніцца яму і гэта, якая адлюстравана на

фатаграфіі. На Кургане

Бессмяроцця яго акружылі дзеці, выхаванцы дзіцячага сада.

Радуецца Яфім

Навумавіч — дастойная змена расце, за шчаслівую будучыню якой

ён ваяваў.

Бой на переправе

“Чарный бруд”

«

Весной 1975 года, после того

как я связался с Советом ветеранов нашего корпуса, я узнал о

некоторых своих

друзьях-однополчанах. Узнал и адрес Неумоева, к эскадрону

которого мой взвод

был придан в течении всей Белорусской операции 1944 года.

Поздравил его с новым

годом, сообщил о себе и попросил его рассказать о своей жизни.

В

ответном письме Неумоев

написал, что “неимоверно рад тому, что нашелся еще один

боевой друг”,

что отлично помнит меня и что, выступая с воспоминаниями о

военном времени,

рассказывает, как в рукопашном бою я выломал кол из изгороди и

этим колом бил

немцев. Честно скажу, я не мог понять, о каком бое идет речь.

В этом

же письме Неумоев сказал,

что недавно виделся с командиром нашей 6-й дивизии -- Павлом

Порфирьевичем

Брикелем, генерал-майором, Героем Советского Союза.

Вскоре

Павел Порфирьевич был уже

у меня дома в гостях. Мы с ним очень сблизились, хотя во время

войны между нами

была большая дистанция, -- тогда я его видел считанные разы, а

он, уверен, не

помнил меня, хотя и похвалил как-то раз во время смотра войск.

|

|

В 1980

году, в честь 35-летия

Победы, П.П. Брикель организовал встречу однополчан в

Ростове-на-Дону (где он

жил и работал директором объединения конзаводов и ипподромов).

Когда

все сошлись вместе в первый

раз, на меня кто-то навалился и стал обнимать. То был Тронько

Петр Парфентьевич

-- уполномоченный СМЕРШ 28-го полка. И он объявил громогласно:

“Вы

знаете, кто это?! Да

Жаботинский против него ничего не стоит! Он бывало, схватит

автомат и давай

молотить прикладом. Так что фрицы падали направо и налево!”

И

Неумоев тут опять вспомнил о

каком-то бое, в котором я бил немцев каким-то колом…

|

|

Ростов, 8 мая 1980. На встрече ветеранов 3-го гвардейского

кавалерийского

корпуса: Г.А.Когутницкий (нач. разведки), П.П. Тронько,

Я.Н.Неумоев,

Е.Н.Горелик, Я.Н.Нафталиев

Только

на следующей встрече

однополчан -- в Волгограде в сентябре 1982 года -- в честь

40-летия

Сталинградской битвы -- я понял, о каком бое он говорил.

Собралось

тогда нас человек

триста, и в соответствии с программой встречи мы все

отправились смотреть

только что открытую Панораму Сталинградской битвы. В здание

панорамы пускали по

25 человек, и мы -- группа из 6-й кавдивизии -- стояли и ждали

своей очереди. И

тут вдруг Неумоев говорит мне: “А ты чего, Ермак с дубиной,

ждешь?! Иди,

тебя пустят без очереди!"

Стоявший

рядом однополчанин

спросил его: “А почему ты его так называешь – ‘Ермак с

дубиной’?”

Постараюсь

воспроизвести то, что

Неумоев рассказал тогда:

“Дело

было летом 1944 года, в

Белорусской операции. Горелик со своим взводом был придан

моему эскадрону. Мы

заняли деревню и разместились, как могли. Вдруг ночью на нас

напали немцы.

Завязалась рукопашная. Немец выбил у меня шашку и ранил

меня, но с помощью

ординарца я снова овладел шашкой и зарубил немца. А когда у

Горелика выбили

шашку, он вытащил из плетня кол, и начал бить немцев этим

колом. Наутро

насчитали, что он колом уложил восьмерых -- никаких пулевых

или сабельных ран у

них не было. После этого в полку Горелика называли ‘Ермак с

дубиной’ ”

Что же

было на самом деле?

После

форсирования Немана в июле

1944 года наш корпус вошел в Августовские леса. На второй день

дрейфа в лесах

немцы напустили на нас самолеты. Юнкерсы и мессершмитты

бомбили непрерывно.

Густой лес скрывал нас, и бомбили они не по целям, а по